今回は

というテーマでお送りします。

今回は メソッド編の最終回です。

これまでの学習でメソッドの便利さを実感できたかたも

多いことと思います。

確実に前進していますね。

素晴らしいと思います。

そして最終回の今回、メインメソッドに

引数を渡す場合のお話 をしますね。

【Youtube版】

Youtubeでもお伝えしていますので

是非チェックしてくださいね。

【1】 引数の渡し方

ここまで勉強してきて…

メインメソッドにも String型配列の仮引数 args がある事に

気づいたかたも多いと思います。

:

:

これって、どうやって使われるんですか?

最初に実行するメソッドだから…

JVMが考えて、引数を渡すんでしょうか…?

JVMは、そこまで気が利かないと思うけど…。

2人とも、いい線いってますよ…。

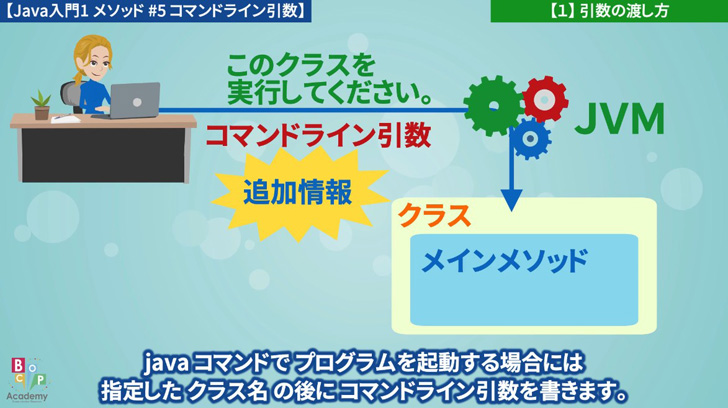

メインメソッドの引数は、私たちが java プログラムを

起動する時に「追加情報」を渡すものです。

これをコマンドライン引数といいます。

java コマンドで プログラムを起動する場合には

指定した クラス名 の後に コマンドライン引数を書きます。

すると、JVMが String型配列にして

メインメソッドに渡してくれます。

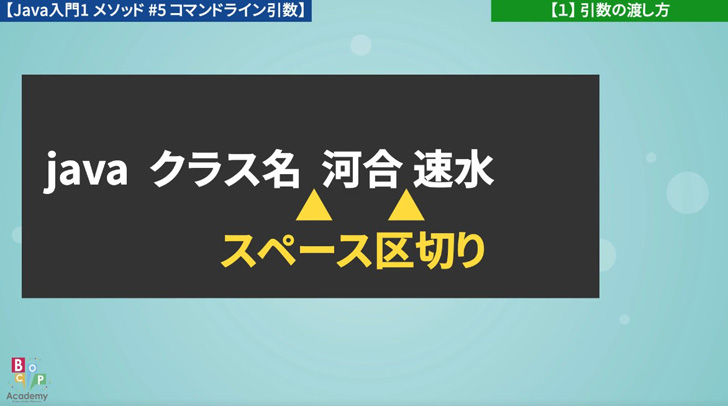

例えば、”河合”、”速水” という2つの引数を渡したい場合…

という形で指定します。

コマンドライン引数を指定する場合には

クラス名の後、引数と引数の間はスペースで区切ります。

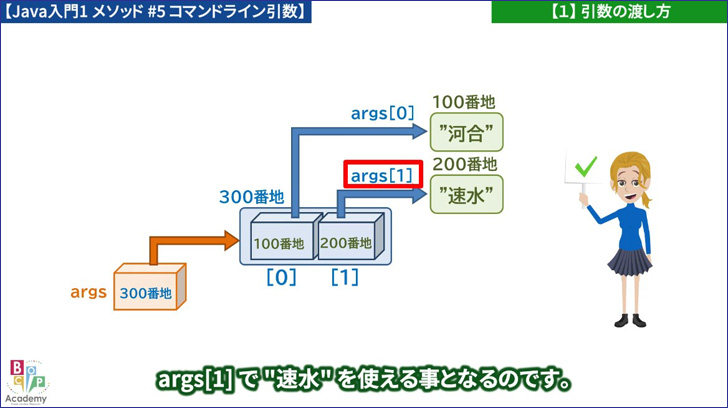

そして、このように起動すると、JVMは以下の順に行います。

❷ 参照値(番地の情報)の配列を作成する。

❸ 作成した配列の参照値をメインメソッドの仮引数 args に設定する。

❹ メインメソッドを起動する。

するとメソッド側は

仮引数 args[0] で “河合” を使えて…

args[1] で “速水” を使える事となるのです。

【2】 要素数

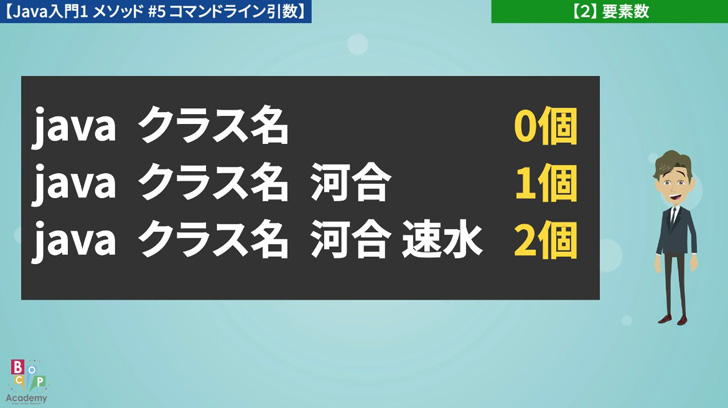

コマンドライン引数は String型配列 args で渡されますが

この args の要素数は、実行時に決まります。

クラス名の後に、何も書かなければ 0 個、1つ書けば 1 個

2つ書けば 2 個…というようになります。

配列の要素数は、Java超入門で勉強した通り…

配列名.length で取得できましたね。

プログラムの中で、要素数を確認して処理したい場合には

この値を参照するようにしましょう。

スッキリ感があります。

とっても便利に使えそうですね。

また、演習問題をやります。

【まとめ】

java プログラムを起動する時に

追加情報を渡すもの。

・コマンドライン引数という。

・java コマンド実行時に

クラス名の後に スペース区切りで

記述する。

・String型配列として渡される。

実行時に決まる。

・配列要素数は、以下で取得できる。

配列名.length

今回も、ご覧いただき、ありがとうございます。