今回は

というテーマでお送りします。

メソッドの「引数」で配列を渡す場合と

「戻り値」を配列にする場合を見ていきましょう。

よろしくお願いします。

全集中でいきます!

【Youtube版】

Youtubeでもお伝えしていますので

是非チェックしてくださいね。

【1】引数が「配列」

前回、メソッドの引数で 全ての型を指定できる事を

お話しましたが、ここで配列も渡すことができます。

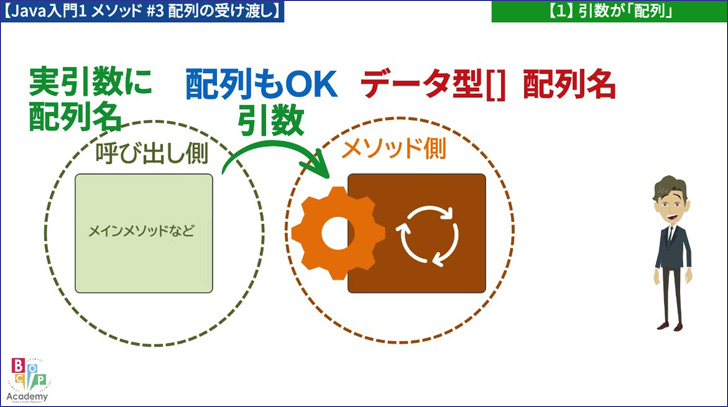

メソッド側では、仮引数に

を指定します。

呼び出し側では、実引数に 配列名を指定します。

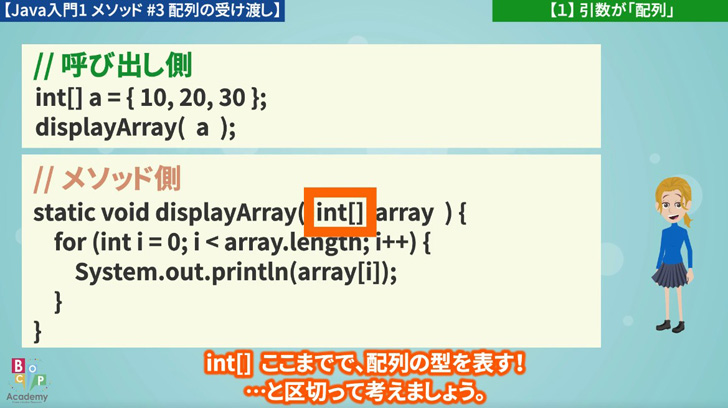

int[] a = { 10, 20, 30 };

displayArray( a );

// メソッド側

static void displayArray( int[] array ) {

for (int i = 0; i < array.length; i++) {

System.out.println(array[i]);

}

}

この例では、メソッド側は int型配列の array という

仮引数を受け取って、メソッド内で表示処理に使っています。

仮引数の型の記述は int[] となっていて

少し混乱してしまうかもしれませんが…。

int[] ここまでで、配列の型を表す!

…と区切って考えましょう。

呼び出し側では、int型配列 a を宣言・初期化した後に

a を実引数として メソッドに渡しています。

こちらは、配列名を書くだけでOKです。

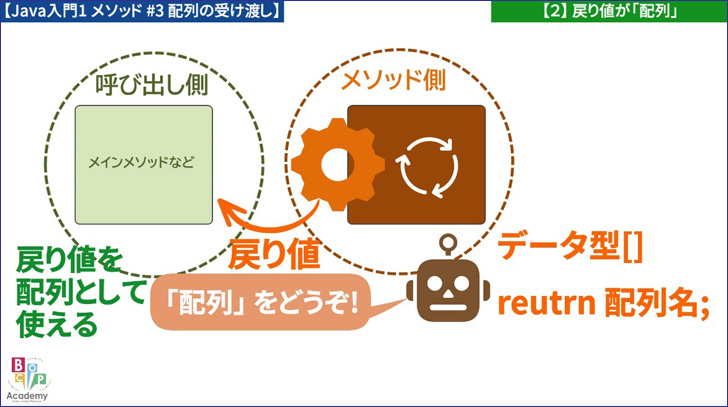

【2】戻り値が「配列」

メソッドは、戻り値として

配列を返すこともできます。

メソッド側では、戻り値の型として

を指定します。

そして return の右側に書く戻り値には

配列名を記述する事となります。

呼び出し側は、メソッドを呼び出して戻ってきた時に

呼び出し部分が 結果の配列に置き換わります。

配列を宣言して代入するなどして

使用する事ができます。

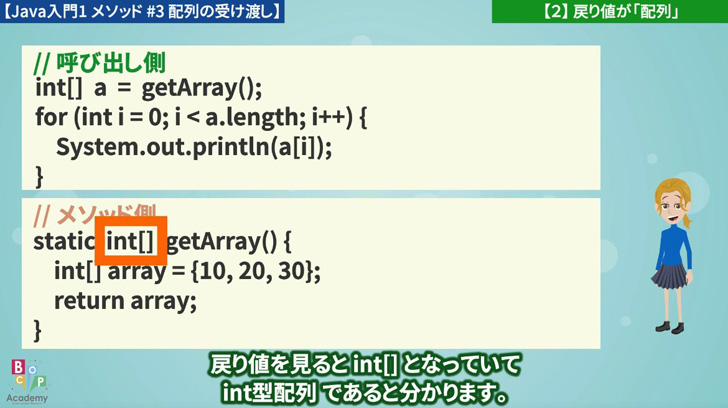

int[] a = getArray();

for (int i = 0; i < a.length; i++) {

System.out.println(a[i]);

}

// メソッド側

static int[] getArray() {

int[] array = {10, 20, 30};

return array;

}

この例を見てみましょう。

まず、メソッド側は メソッド名は getArray で

仮引数は ありません。

戻り値を見ると int[] となっていて

int型配列 であると分かります。

この部分も、最初に見ると少し

違和感があるかも知れませんが…

int[] このセットで、配列の型とみるようにしましょう。

メソッドの中では、int型配列を宣言して

{ 10, 20, 30 } で初期化しています。

そして、宣言した配列を戻り値としてリターンしています。

このように、配列名 を記述すればOKです。

呼び出し側は、int型配列 a を宣言して

初期化しています。

ここで、メソッド getArray を呼び出すと

その戻り値で配列が返ってくるので a に代入できるのです。

そのまま a は、int型配列として使用できますので

この for 文によって …

20

30

と表示される事となります。

意味で捉えれば理解できそうです。

演習問題に取り組みます。

受け渡せるので便利に感じました。

活用していきます!

【まとめ】

● メソッドでの 配列 の受け渡し

配列を渡すことができる。

・メソッド側では、仮引数に

以下のように記述する。

データ型[] 配列名

・呼び出し側では、実引数に

配列名を指定する。

配列を返すことができる。

・メソッド側では、戻り値の型を

以下のように指定する。

データ型[]

・returnの右の戻り値には

宣言した配列名を記述する。

今回も、ご覧いただき、ありがとうございます。