今回は

というテーマでお送りします。

繰り返しの構文で while文と for文を学びました。

書けるプログラムは多くなってきたと思います。

今回は、制御構文のネストの話をしたあと

do-while文を学んでいきましょう。

今回も、よろしくお願いします。

目次

【Youtube版】

Youtubeでもお伝えしていますので

是非チェックしてくださいね。

【1】制御構造のネスト

① ネストとは

制御構造の中に別の制御構造を

含む多重構造。

✅ 入れ子ともいう。

「条件分岐の中に条件分岐」や

「繰り返しの中に条件分岐」など…

色々なパターンがあります。

次のコーナーで、例を見ていきましょう。

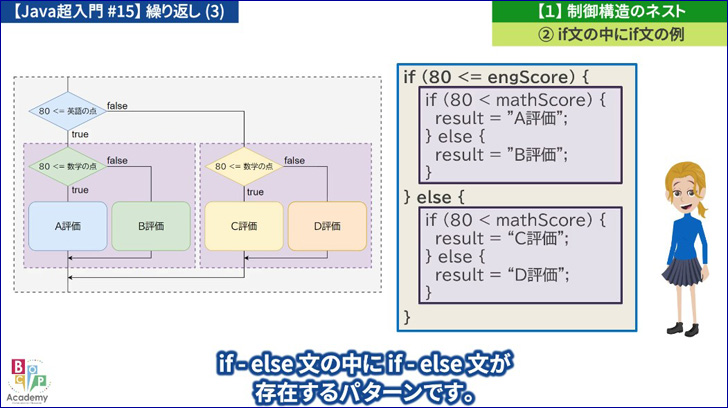

② if文の中にif文の例

if – else 文の中に if – else 文が

存在するパターンです。

この例では、まず、英語の点数が

80点以上の条件で分岐しています。

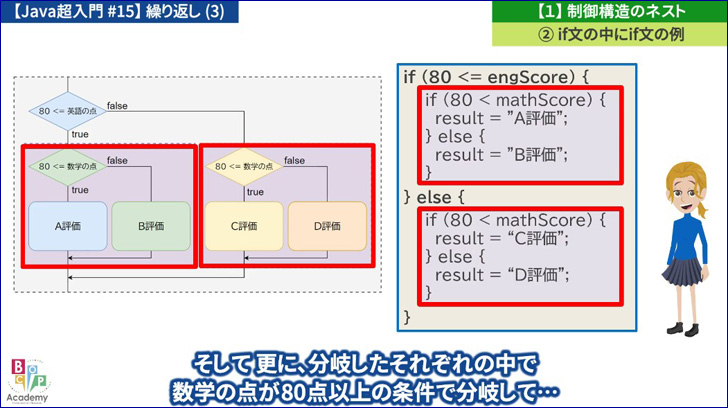

そして 更に、分岐したそれぞれの中で

数学の点が80点以上の条件で分岐して…

“A評価”~”D評価”までを 決定しています。

1つの if で表現できない条件などの場合に

使われる事が多いものです。

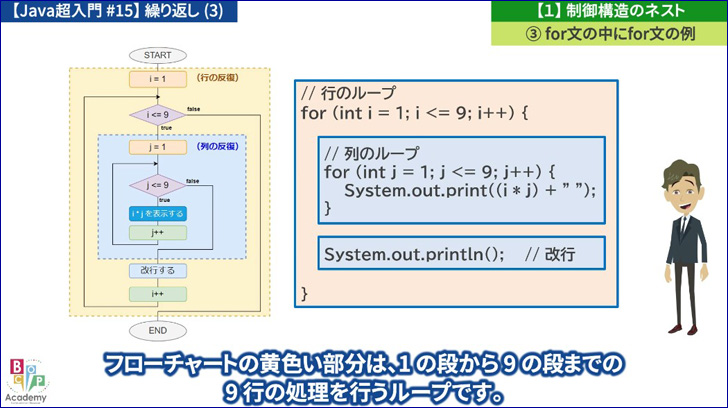

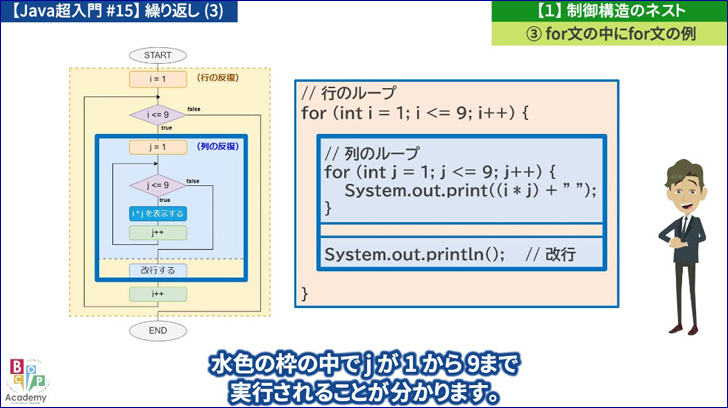

③ for文の中にfor文の例

九九の表を表示するプログラムです。

フローチャートの黄色い部分は、1 の段から 9 の段までの

9 行の処理を行うループです。

最初は水色の中を1つの処理とみなして

1 行目から 9 行目までの各行の処理をして改行すると考えます。

ここでは、初期化式が i = 1、条件式が i <= 9、

条件変化式は i++ です。

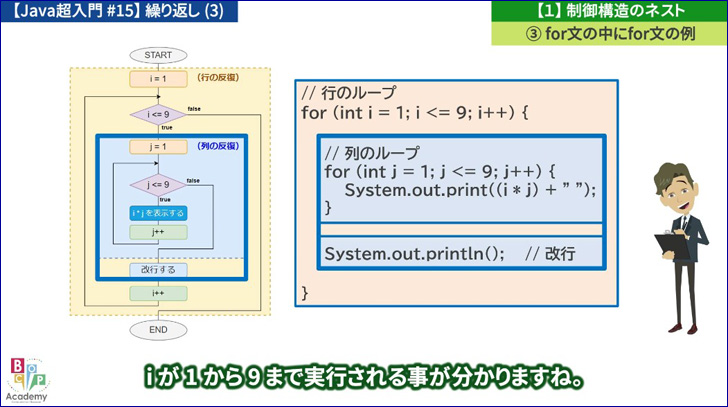

i が 1 から 9 まで実行される事が分かりますね。

そして、水色の中の処理が、1 行分の処理です。

各行の i に掛け算する j を 1 から 9 までループしています。

ここでは、初期化式が j = 1、条件式が j <= 9、

条件変化式は j++ です。

水色の枠の中で j が 1 から 9まで

実行されることが分かります。

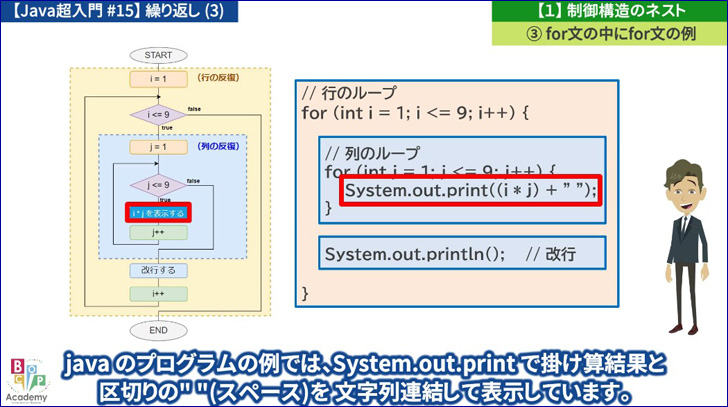

処理は、 i * j を表示しています。

java のプログラムの例では、System.out.print で掛け算結果と

区切りの” “(スペース)を 文字列連結して表示しています。

そして 1 行分の処理の最後に、改行処理を行っています。

外側のループは

i をカウンタとした基本パターンで…

内側のループが

j をカウンタとした基本パターンです。

このように、ループの中でループを行う事を

といいます。

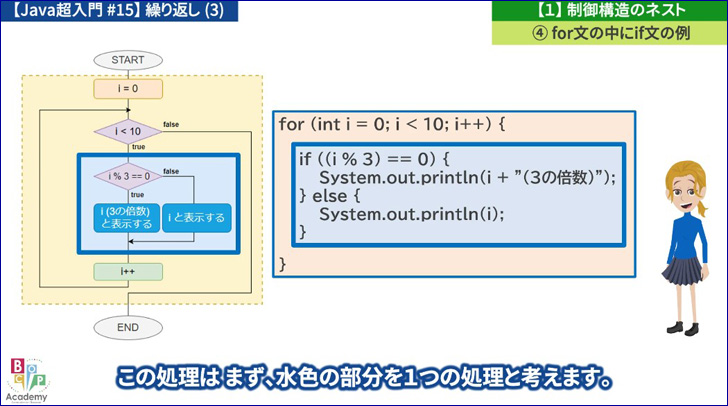

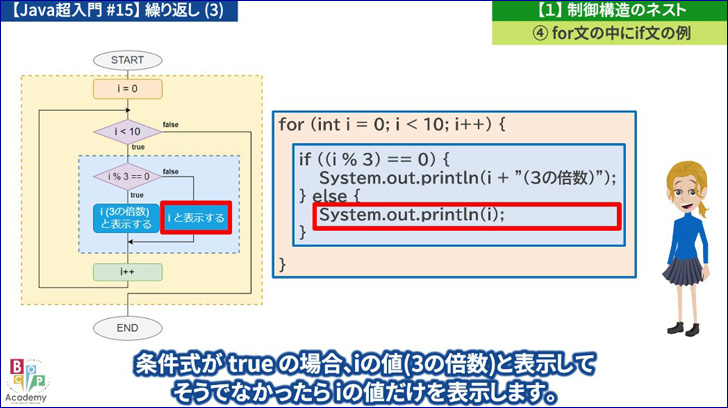

④ for文の中にif文の例

この処理は まず、水色の部分を1つの処理と考えます。

すると、外側は繰り返しの基本パターンです。

i が 0 から 9 まで繰り返すパターンですね。

for ループで記述してあります。

初期化式は i = 0、条件式は i < 10、

条件変化式は i++ です。

そして、この水色の枠の中で、条件分岐を行っています。

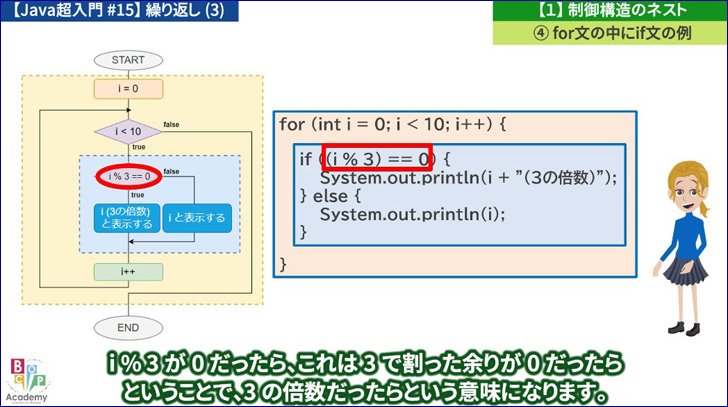

i % 3 が 0 だったら、これは 3 で割った余りが 0 だったら

ということで、3 の倍数だったらという意味になります。

条件式が true の場合、iの値(3の倍数)と表示して

そうでなかったら iの値だけを表示します。

プログラミングしていると、このように ループをしている中で

条件により処理を分岐することは 多く出てきます。

頻出パターンとして、押さえておきましょうね。

言いましたが、このネストは、その代表選手みたいですね。

ところで、質問です。

この、ネストは、何重にでも深くできるんですか?

何重にでも深くできますかっていう質問ですね。

これは、その通り、何重にでも深くできます。

ただし、プログラムの見やすさという観点からは

あまり深いネスト構造はお勧めできません。

このあたりも、ポイントの1つですね。

勉強してきた事が 組み合わさって出てきますね。

頑張って 復習しながらやっていきます。

特に、ループの中で条件分岐する事は 多いと思いますので

演習問題に 取り組んでいきます。

【2】do-while文

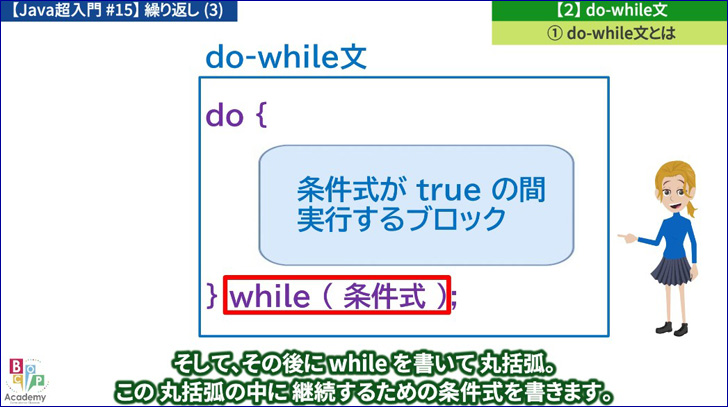

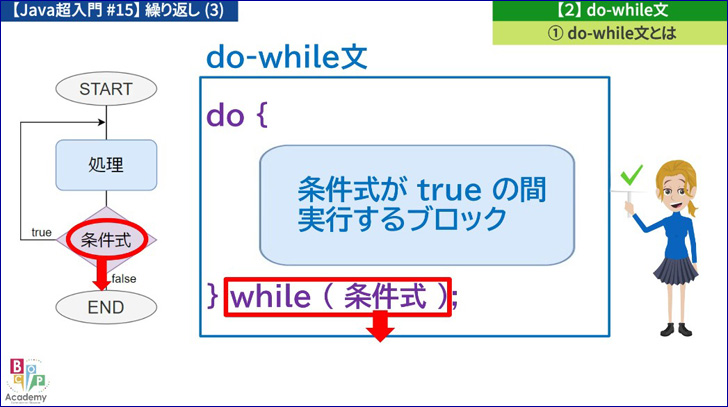

① do-while文とは

条件式が true の間

do-while ブロックを継続する。

✅ 条件式の判断は

継続する処理の後に行われる。

何が違うんですか…?

while文と 一緒ですね。

ただ、その処理の後に条件式を見て判断するので

必ず1回以上は処理が実行されます。

なので、1回は処理を実行したい時に

do-while 文は使われるんです。

do-while文は、予約語 do を書いて

その後に 条件式が true の間 実行するブロックを書きます。

そして、その後に while を書いて 丸括弧。

この 丸括弧の中に 継続するための条件式を書きます。

そして、丸括弧の後には ; セミコロンが必要です。

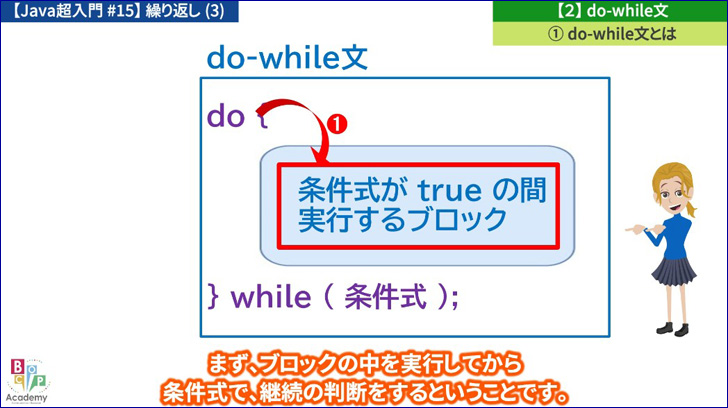

ここで ポイントは、先程もお話したように…

まず、ブロックの中を実行してから

条件式で、継続の判断をするということです。

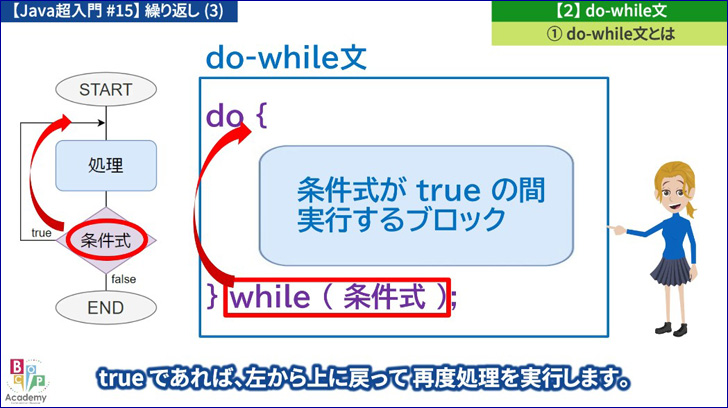

フローチャートで書くと、こうなります。

まず最初に、処理をして、その後に条件式で継続の判断。

true であれば、左から上に戻って 再度処理を実行します。

最終的に 条件式が falseになったら

下に進んで do-while文を抜けることになります。

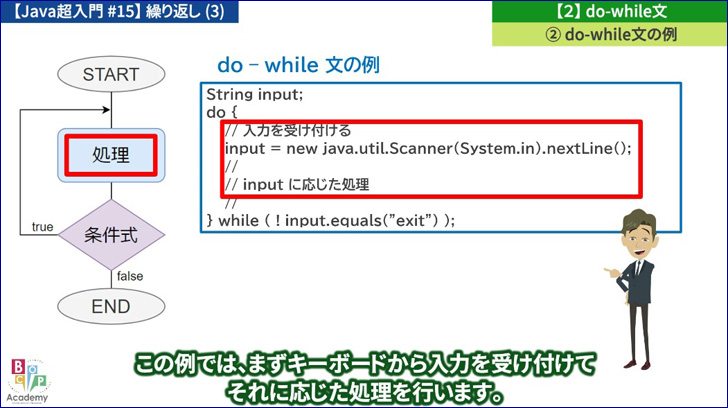

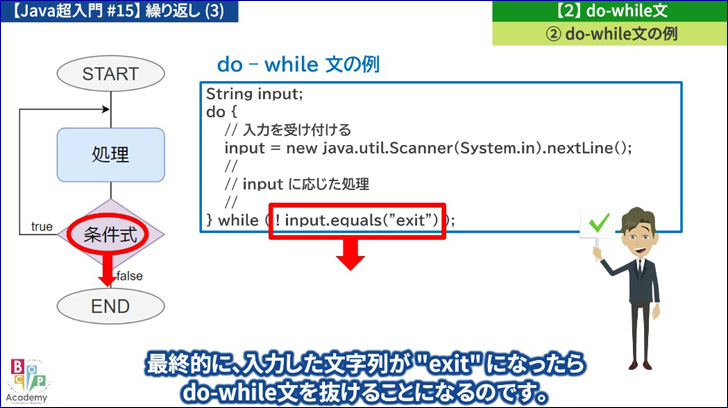

② do-while文の例

do-while文の例を見てみましょう。

この例では、まずキーボードから入力を受け付けて

それに応じた処理を行います。

そして、その後に 条件式 を見て

true だったら 上に戻って再度、処理を実行します。

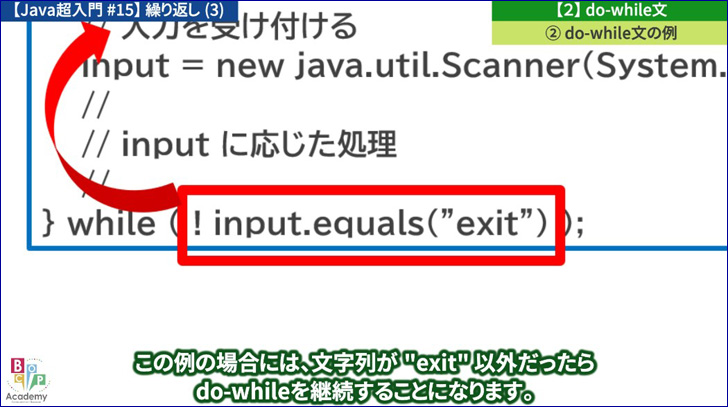

この例の場合には、文字列が “exit” 以外だったら

do-whileを継続することになります。

input.equals(“exit”) の左側に 論理否定の !(not)が

ついていますので、”exit” 以外だったらとなります。

そして再度、キーボードから入力を受け付けて

それに応じた処理を行います。

最終的に、入力した文字列が “exit” になったら

do-while文を抜けることになるのです。

繰り返しの中で 条件分岐が出てきたので理解が深まりました。

この調子で進めていきます。

引き続き、頑張ります。

【まとめ】

● 制御構造のネスト(入れ子)・do-while文

制御構造の中に別の制御構造を

含む多重構造。

・ 入れ子ともいう。

条件式が true の間

do-while ブロックを継続する。

・ 条件式の判断は

継続する処理の後に行われる。

・ 1回は処理を実行したい時に

使われる

今回も、ご覧いただき、ありがとうございます。