今回は

というテーマでお送りします。

条件分岐については、if 文をお話してきましたが

今回は switch 文についてお伝えしますね。

今回も よろしくお願いします。

今回も、全集中でいきます~。よろしくお願いします。

目次

【Youtube版】

Youtubeでもお伝えしていますので

是非チェックしてくださいね。

【1】switch 文

① switch 文 とは

処理を分岐させたい場合に使用する。

✅ 式に一致する「値」を順に指定して

指定した値の後の処理を実行する。

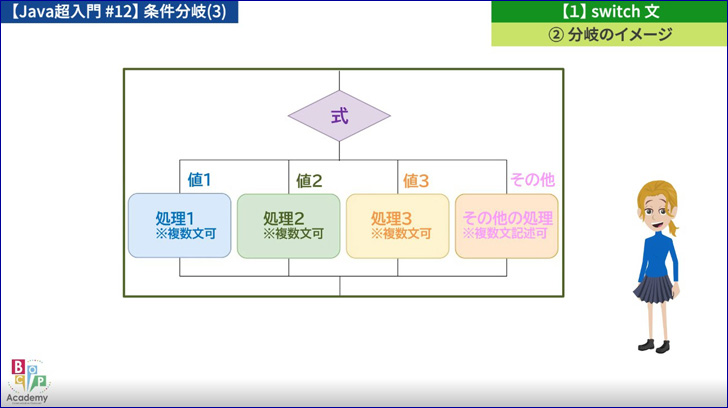

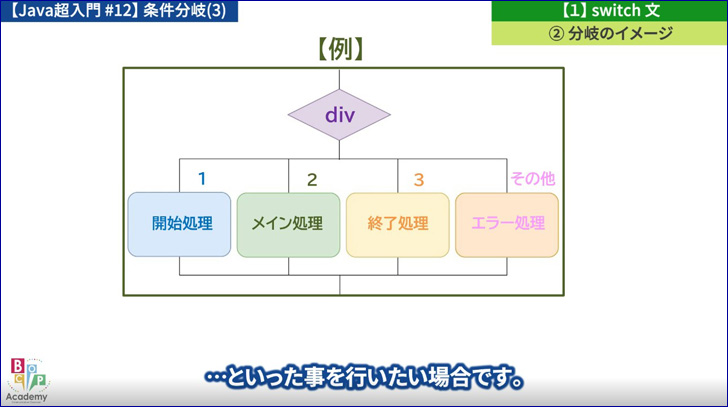

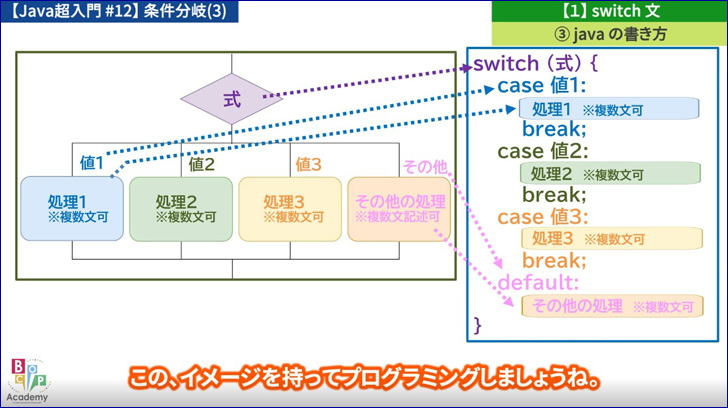

② 分岐のイメージ

フローチャートを見ておきましょう。

前の処理からは、順次で進んできます。

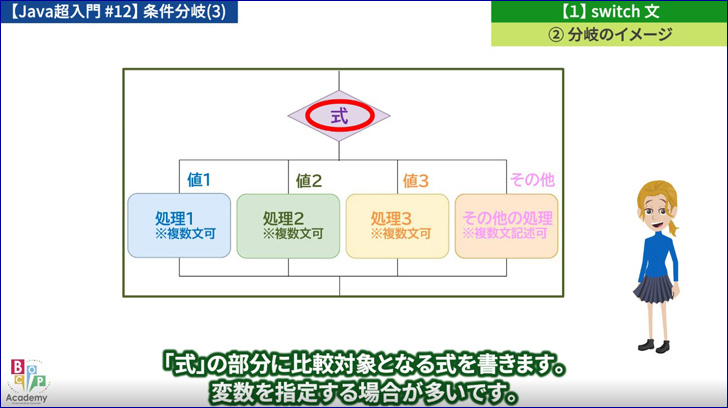

「式」の部分に比較対象となる式を書きます。

変数を指定する場合が多いです。

そして、任意の数の分岐を書いて

一致する時の「値」と「処理」を書きます。

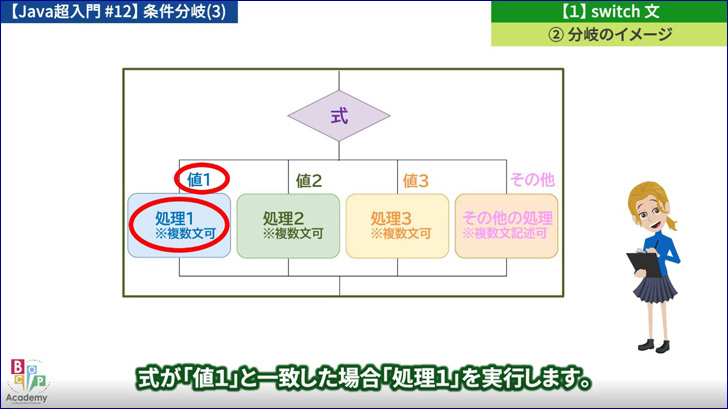

式が「値1」と一致した場合「処理1」を実行します。

式が「値2」と一致した場合「処理2」を実行します。

式が「値3」と一致した場合「処理3」を実行します。

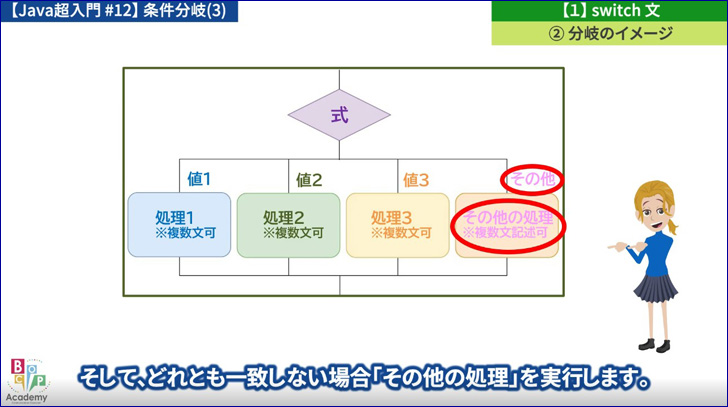

そして、どれとも一致しない場合「その他の処理」を実行します。

最後に、分岐した全ての線は、元の1本に合流します。

1本の線で入ってきて、1本の線で抜けていく

という書き方、if 構文のパターンと同じです。

例えば、ある変数 div の値を見て。

1 だったら、開始処理を行って…

2 だったら、メイン処理を行う…

3 だったら、終了処理を行う。

そして、その他だったら エラー処理を行う。

…といった事を行いたい場合です。

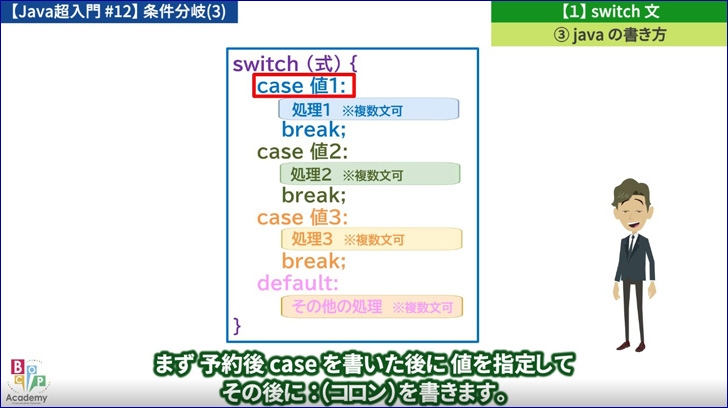

③ java の書き方

Javaでの書き方を 見ていきましょう。

case 値1:

処理1

break;

case 値2:

処理2

break;

case 値3:

処理3

break;

default:

その他の処理

}

予約後 switch の後に ()丸括弧を書いて

この中に比較対象の式を書きます。

その後に

switch 全体のブロックを記述します。

そして、一致した値とその時の処理を順に記述します。

まず 予約後 case を書いた後に 値を指定して

その後に :(コロン)を書きます。

;(セミコロン)ではありません。

case の行は、ステートメントではなく

「ラベル」というもので「標識」のようなものです。

「一致する値を示していますよ」という

「標識」のようなものと考えて頂いて…

この場合には :(コロン)をつけると理解しましょう。

そしてその後に、処理を記述していきますが

ここは ステートメントを複数 書く事ができます。

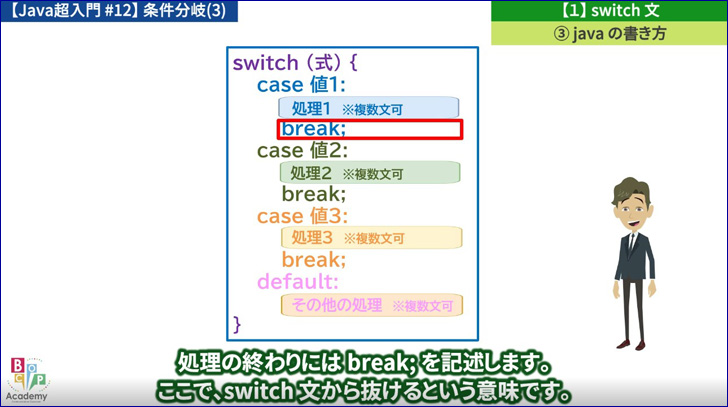

処理の終わりには break; を記述します。

ここで、switch 文から抜けるという意味です。

switch 文の場合には、式と同じ値 を見つけたら

その後は 順にステートメントを実行 していきます。

したがって、break; を書かないと、次の値の処理も

続けて実行してしまう事に なるのです。

ですので、ある値の処理の区切りとして break; を

記述すること 覚えておきましょうね。

同様に、値・処理・break を必要数分 記述します。

この場合、式が 値2と一致する場合に

処理2を実行して break 。

値3と一致する場合に、処理3を実行して break です。

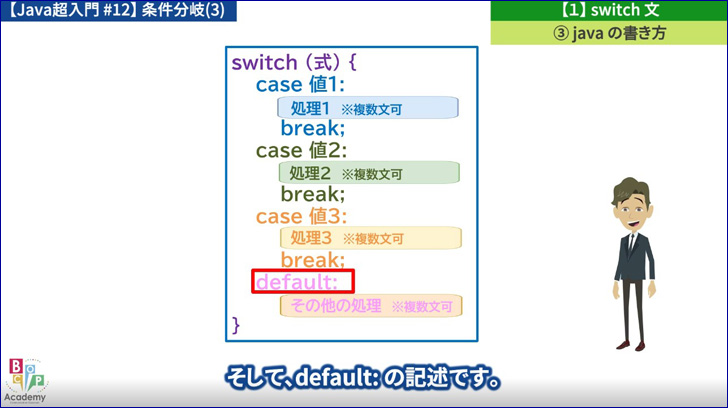

そして、default: の記述です。

どの case にも一致しなかった場合に

その他の処理を 実行する事になります。

フローチャートとの対応も 見ておきましょう。

左側がフローチャートで、右側が Java の switch 文です。

対象となる式が、switch の ()丸括弧内に書く式です。

一致する値は case の後に書いて :(コロン)

処理は、caseラベルの次の行から複数記述可能です。

この後に、java プログラムでは break; が必要です。

同様に、caseラベル・処理・break のセットを

必要数分 指定します。

そして、その他を表すキーワードは default: です。

この後に、その他の処理を記述することになります。

この、イメージを持ってプログラミングしましょうね。

確かに、プログラムの見通しが良くなるように思います。

ノートに書いておきます。

積極的に使っていこうと思います。

プログラムが、スッキリしそうですから…。

【2】ポイント

switch 文のポイントを見ていきましょう。

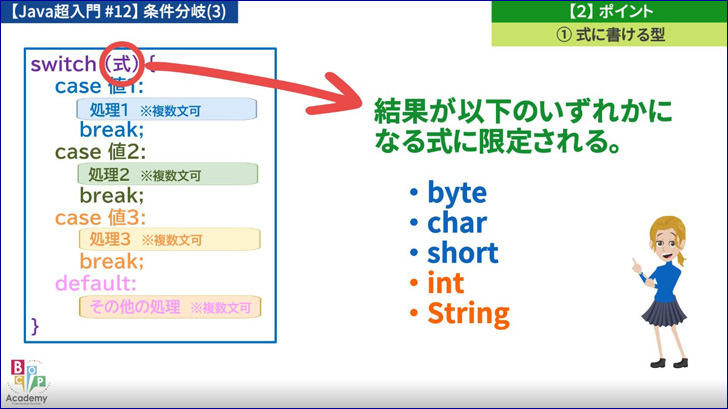

① 式に書ける型

比較対象になる式は

結果が以下のいずれかになる式に限定されます。

・ char

・ short

・ int

・ String

このうち、int または String が良く使われます。

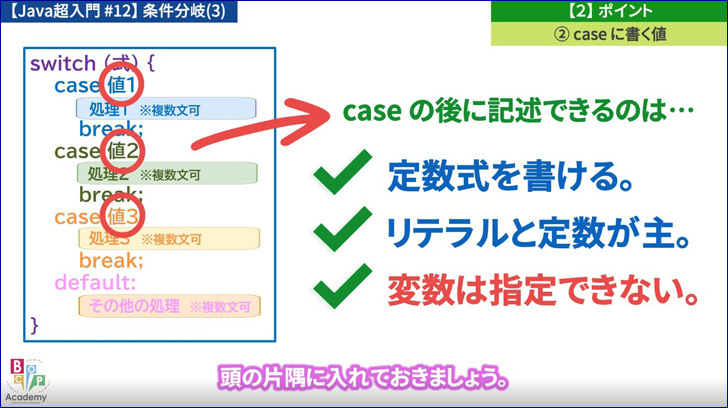

② case に書く値

case の後に記述できるのは 定数式 です。

定数式は、コンパイル時に 値が確定 するものです。

主に、リテラル と 定数 が使われます。

注意点は「変数は指定できない」ということです。

・ リテラルと定数が主。

・ 変数は指定できない。

頭の片隅に入れておきましょう。

③ 一致する場合のみ

switch 文で処理できるのは

式とcaseで指定した値が一致する場合のみです。

< 、> などの関係は表現できません。

このような場合には、if 文を使って

処理することとなります。

この意味で、if文のほうが利用範囲は

広いと言えます。

✅ < 、> などの関係は表現できない。

このような場合には、if 文を使う。

④ default:は省略できる

case で指定した 値 にはいずれも合致しない

という場合は、default: の後の処理を実行しますが

この「その他の場合の処理」は何もしない場合には

default 自体を省略することができます。

default: は省略できる。

if 文で書くより スッキリと書けそうですね。

また1つ、良いことを知った気がします。

着々と、前進しています!

【まとめ】

処理を分岐させたい場合に使用する。

・ 式に一致する「値」を順に指定して

指定した値の後の処理を実行する。

・ byte

・ char

・ short

・ int

・ String

② case に書く値

・定数式を書ける。

・リテラルと定数が主。

・変数は指定できない。

③ 一致する場合のみ

switch が処理できるのは

・式と値が一致する場合のみ

・< 、> などの関係は表現できない。

このような場合には、if 文を使う。

④ defaultは省略できる

・ その他の処理が不要の場合

default: は省略できる。

今回も、ご覧いただき、ありがとうございます。