今回は

というテーマでお送りします。

頑張ります。今回も、よろしくお願いします。

【Youtube版】

Youtubeでもお伝えしていますので

是非チェックしてくださいね。

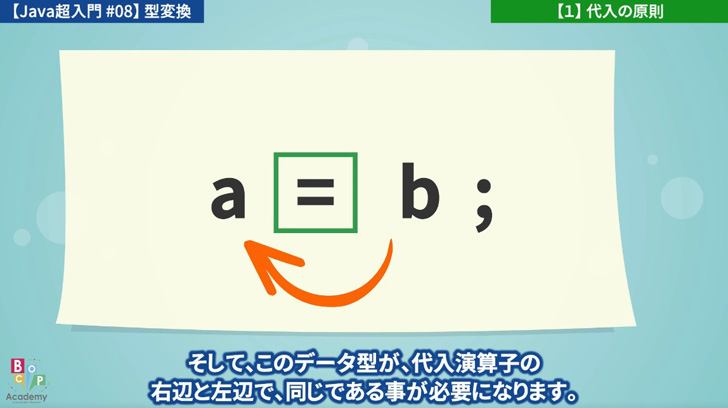

【1】代入の原則

代入演算子で、右辺から左辺にデータを

代入する事を学びました。

そして その時に、大切な原則があります。

それは…

この事が必要になります。

変数・定数やリテラルは

データ型を持っていましたね。

変数・定数・リテラルのデータ型については

以下の記事で解説しています。

参考にして頂けたらと思います。

そして、このデータ型が、代入演算子の

右辺と左辺で、同じである事が必要になります。

変数は「箱」というお話をしましたが

「箱」の形が同じでなければ代入ができません。

まずは、この原則を押さえておきましょう。

【2】自動的な型変換

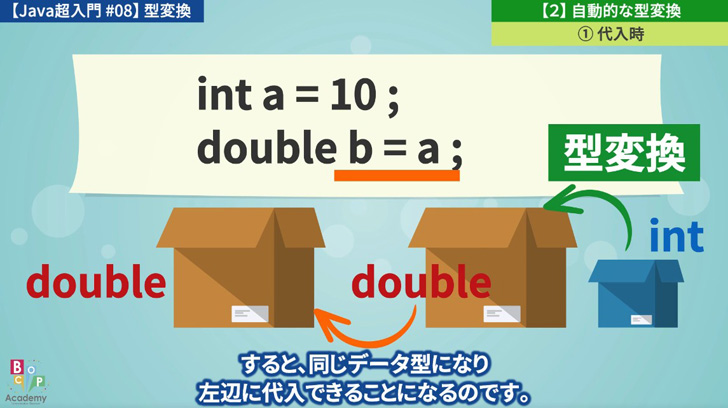

① 代入時

前のコーナーで、

というお話をしました。

そして、これを実現するために、左辺と右辺の型が違う場合に

代入する前に、一時的に型を 変換してくれる機能があります。

どんな場合に機能するかというと…

データ型は箱という話をしていますが

小さい箱の値は、大きい箱の型に

変換して代入できるという意味です。

大小関係は、以下のようになります。

ここで、char については1文字を表す文字コードが

格納されています。16ビットです。

この文字コードを数値として扱う場合には

shortの16ビットと同じように扱うことができます。

ただし、このあたりは あまり使われる事がなく

主に 今回の概念に当てはまるのは

についてです。

例を見ていきましょう。

double b = a;

この b = a;

の場合には

【左辺のデータ型】double : 【右辺のデータ型】int

となっていますが、この場合には代入前に

右辺の値が自動的に int から double に変換されます。

つまり、こうなります。

【左辺のデータ型】double : 【右辺のデータ型】double

すると、同じデータ型になり

左辺に代入できることになるのです。

その大きい箱の型に 自動的に変換してくれるんですね。

気が利いくって 感じですね~。

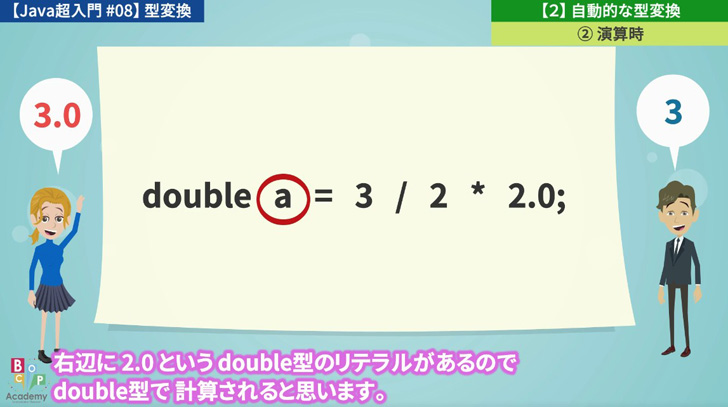

②演算時

次は 演算時のお話しです。

ここでは、2つお話しますね。

❶ 基本データ型

演算の時には、大きな型に揃えられます。

例えば、int と double では、double になります。

そして、この時に 大切な考えがあります。

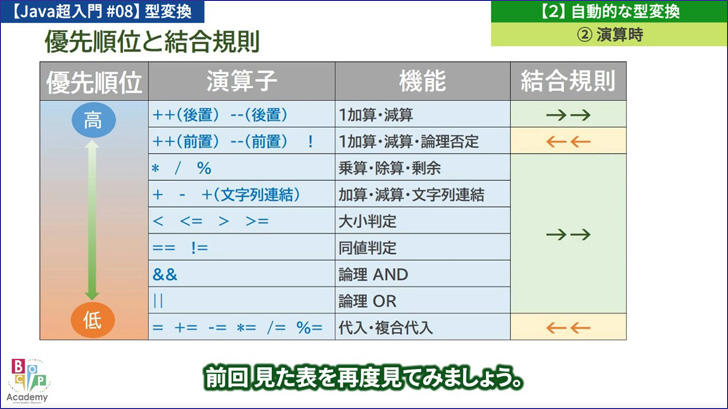

式は、優先順位 と 結合規則に従って

段階的に 評価されるというお話をしました。

そして、その

という事です。

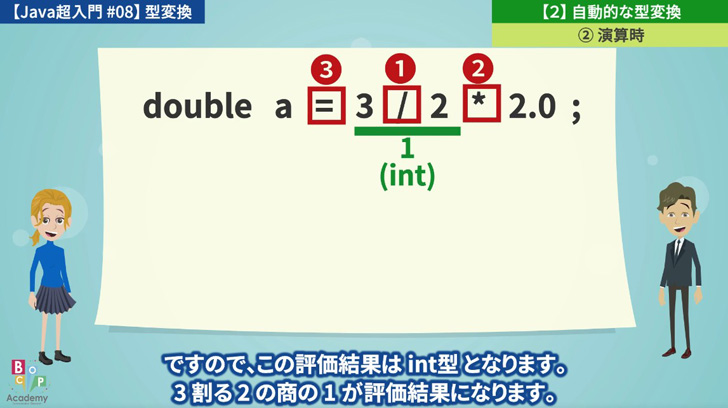

例えば、こんな例を考えてみましょう。

この式の後の double型変数 a の値は何でしょう。

右辺に 2.0 という double型のリテラルがあるので

double型で 計算されると思います。

Nice, Try です!

そして、式を見ていきましょう。

この式の中には演算子が3つありますね。

= と / と * ですね。

このうち、優先順位は / と * が同じで

= が最も低い演算子です。

そして、同じ優先順位の / と * は

結合規則が 左から右でした。

前回 見た表を再度見てみましょう。

まず、演算子には、優先順位 と 結合規則 がありましたね。

そして、* と / は 優先順位が高かったですね。

一方で、代入演算子の = は優先順位が低かったです。

また、同じ優先順位の * と / は

結合規則で左から右でした。

演算子の「優先順位と結合規則」と

「評価」についての概念については

以下の記事で解説しています。

参考にしてくださいね。

すると式の評価は

① /

② *

③ =

の順になります。

まず 3 / 2 を評価しますが

ここは左辺・右辺がともに int型のリテラル ですね。

ですので、この評価結果は int型 となります。

3 割る 2 の商の 1 が評価結果になります。

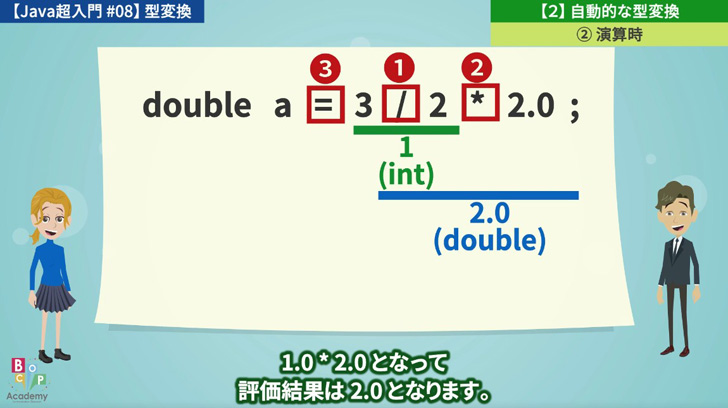

次に、この 1 と 2.0 の掛け算です。

2.0 は double型のリテラルです。

ですので、評価する時に double型に 揃えられます。

1.0 * 2.0 となって

評価結果は 2.0 となります。

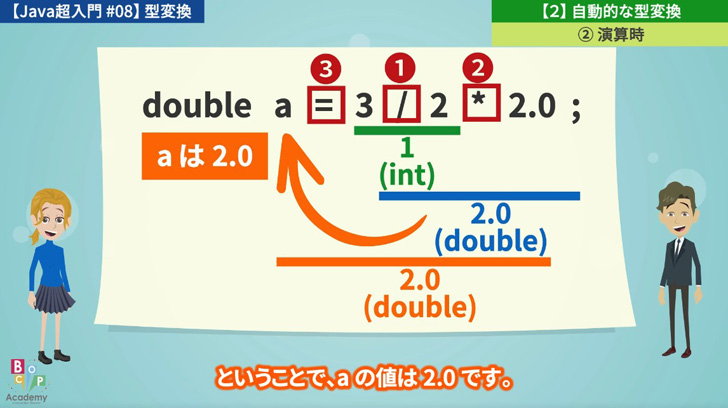

最後が代入演算子。右辺から左辺への代入ですが

ここは左辺も右辺も double なので

そのまま a には、2.0 が代入されます。

ということで、a の値は 2.0 です。

これが

という事なのです。

部分的に評価する時に 型 も決まるんですね。

int型 と int型 の部分が先に評価される時は

その部分は int型なんですね。

理解しました。

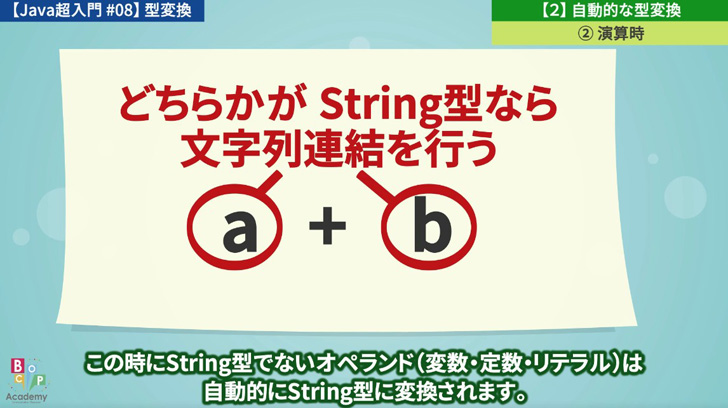

❷文字列連結

+ の演算子は、左辺または右辺がString型の場合には

文字列連結を行います。

この時にString型でないオペランド(変数・定数・リテラル)は

自動的にString型に変換されます。

この時にも、式は 評価・優先順位・結合規則に沿って

評価される事を 押さえておきましょう。

前回の復習になりますが、評価・優先順位・結合規則の

イメージを再確認しておきましょうね。

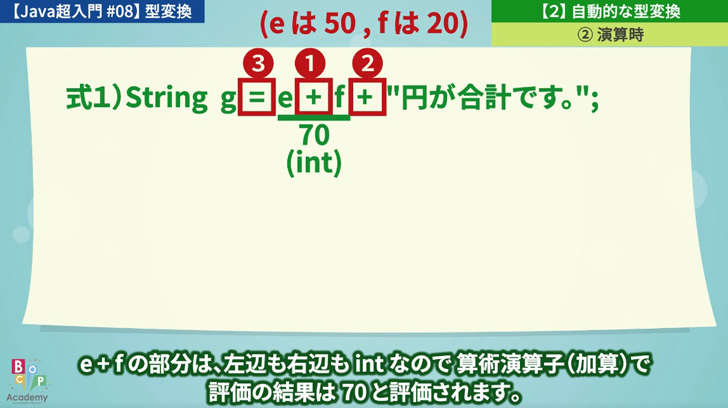

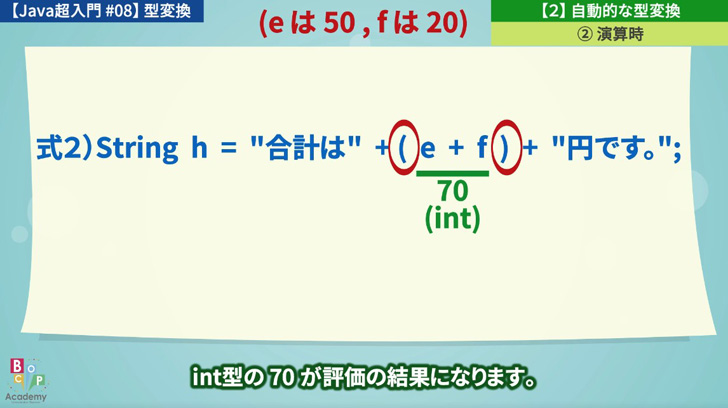

このような式を考えましょう。

int f = 20;

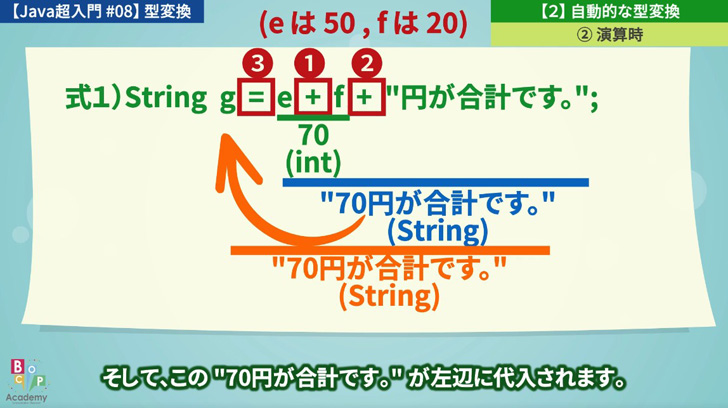

式1)String g = e + f + “円が合計です。”;

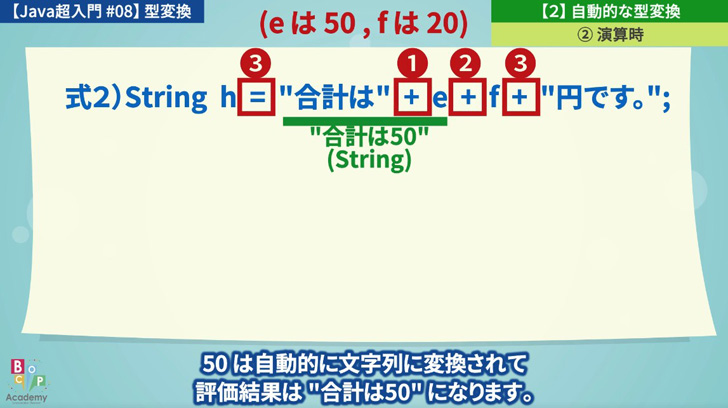

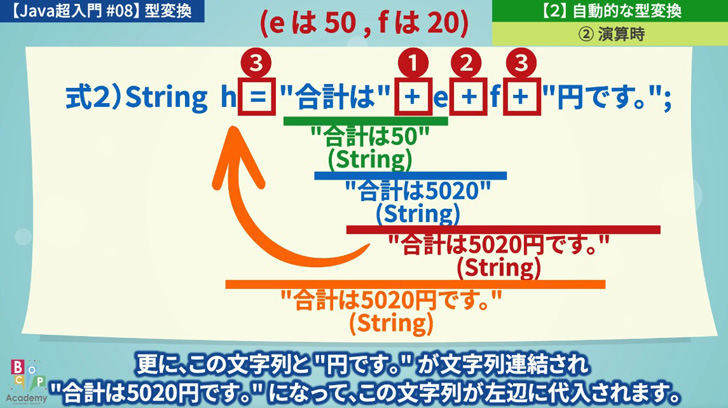

式2)String h = “合計は” + e + f + “円です。”;

int型の変数 e は 50, f は 20 で初期化しています。

そして、合計を表示する場合です。

式1では優先順位と結合法則で、この順に評価されますね。

(❶・❷・❸)

e + f の部分は、左辺も右辺も int なので 算術演算子(加算)で

評価の結果は 70 と評価されます。

そして、この70 と “円が合計です。” の + は文字列連結です。

右辺が文字列ですからね。

そして、70 は自動的に文字列に変換されて

文字列連結されるので

評価の結果は “70円が合計です。” になります。

そして、この “70円が合計です。” が左辺に代入されます。

式2では優先順位と結合法則で、この順に評価されますね。

(❶・❷・❸・❹)

まずは “合計は” + e が評価されます。

左辺が String型リテラル なので、文字列連結されます。

50 は自動的に文字列に変換されて

評価結果は “合計は50” になります。

次にこの文字列と 20 が文字列連結されて

“合計は5020” になります。

更に、この文字列と “円です。” が文字列連結され

“合計は5020円です。” になって、この文字列が左辺に代入されます。

ただ、この式2は 本来は e + f を優先的に評価したいですね。

この場合には、() 丸括弧 をつけます。

この () をつければ、優先的に評価されるで

演算子は算術演算子(加算)となり…

int型の 70 が評価の結果になりますね。

そして、最終的に”合計は70円です。”になります。

ここでも、優先順位と結合規則に従って評価されること。

評価される単位でデータ型が決まる事を

押さえておきましょうね。

復習しました。完璧に、理解しました。

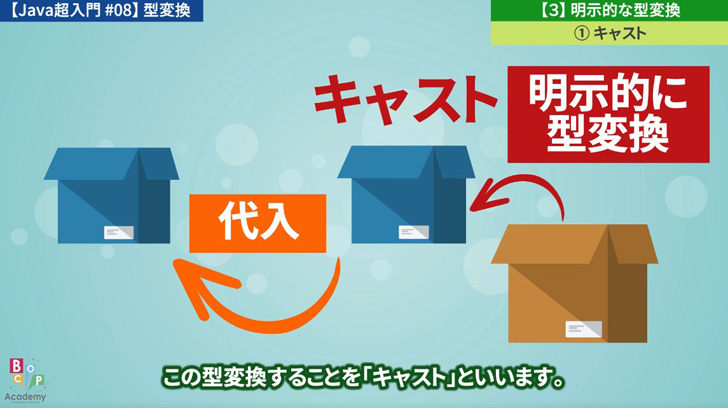

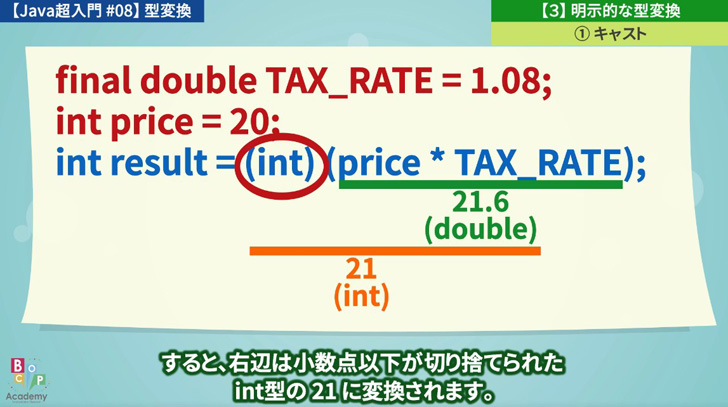

【3】明示的な型変換

①キャスト

代入時に、左辺の型のほうが大きければ

Javaが自動的に型変換してくれます。

ただし、左辺の型のほうが小さい場合には

明示的に型変換する必要があります。

この型変換することを「キャスト」といいます。

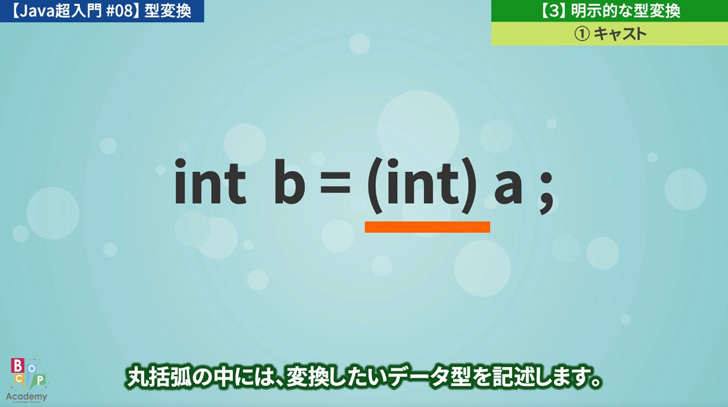

キャスト演算子()を使用して、対象の左側に記述します。

丸括弧の中には、変換したいデータ型を記述します。

例えば、このような感じです。

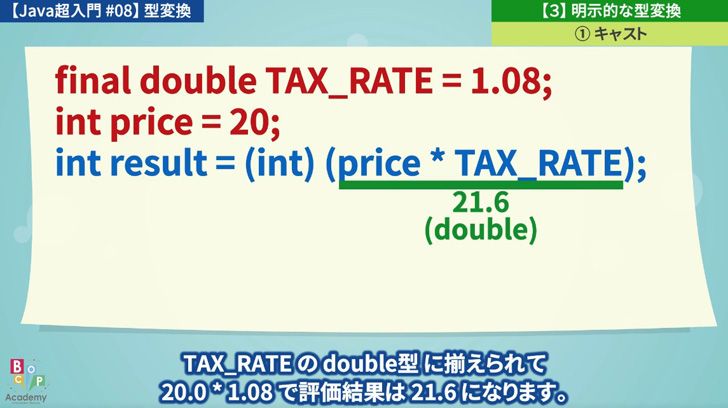

int price = 20;

int result = (int) (price * TAX_RATE);

税率を表す TAX_RATE という定数を 1.08 で初期化します。

価格を表す price という変数を 20 (円) で初期化します。

price * TAX_RATE は オペランドの型の大きいほうに

揃えられるので

TAX_RATE の double型 に揃えられて

20.0 * 1.08 で評価結果は 21.6 になります。

そして結果を int型(円単位)にしたい場合を考えます。

この場合に、キャスト演算子を使って

丸括弧の中には、変換したいデータ型 int を書きます。

すると、右辺は小数点以下が切り捨てられた

int型の 21 に変換されます。

すると

【左辺のデータ型】int : 【右辺のデータ型】int

が成り立ちますね。

こうなると、代入が実行できることとなるのです。

左辺の result には 21 が代入されます。

この場合、キャスト演算子を使用しないと

コンパイル時にエラーが出ます。

double を intに代入しようとしているからですね。

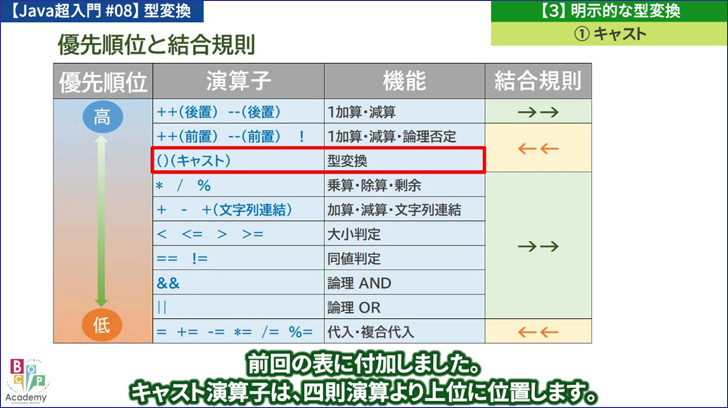

そして もう1つ、このキャスト演算子は

優先順位が高い事も 注意が必要です。

前回の表に付加しました。

キャスト演算子は、四則演算より上位に位置します。

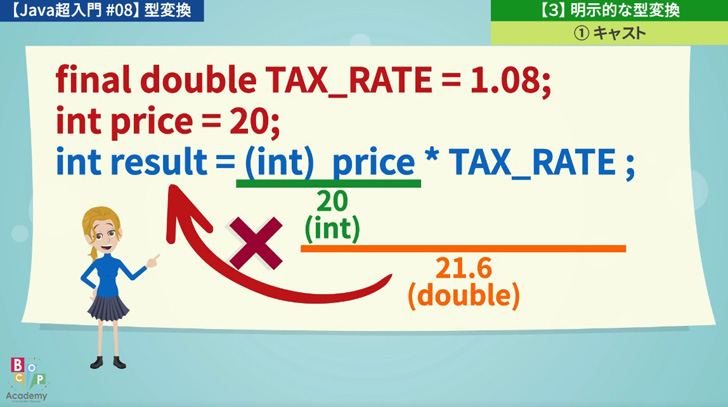

従って、

この式で (price * TAX_RATE) の括弧をつけないで

としてしまうと…。

まずは (int) price が評価されて int型の 20

そして次に 20 * 1.08 が評価されて

double型の 21.6 になります。

最終的に、この doubleの値を result に代入しようと

するのでコンパイル時にエラーが出てしまうのです。

ここも押さえておきましょうね。

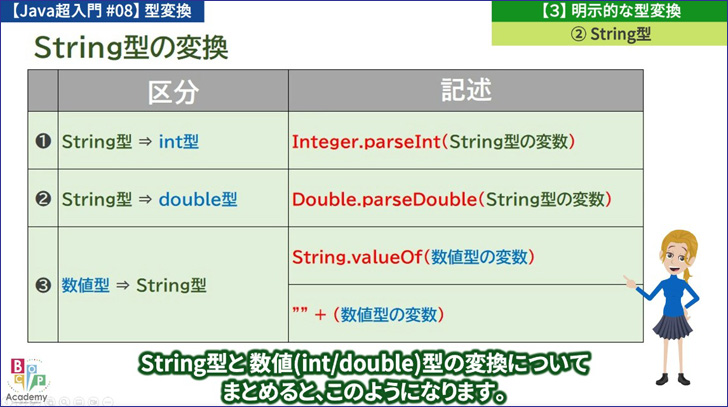

②String型

ここでは、String型と 数値(int/double)型の変換について

見ていきましょう。

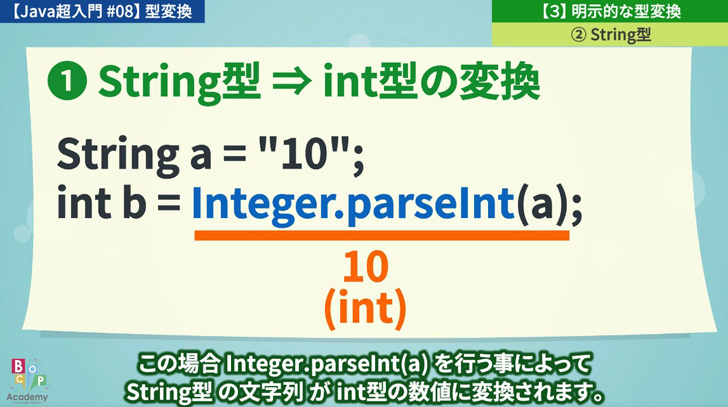

❶ String型 ⇒ int型の変換

まず、String型をint型に変換する方法です。

Javaの機能を使用します。

int b = Integer.parseInt(a);

この場合 Integer.parseInt(a) を行う事によって

String型 の文字列 が int型の数値に変換されます。

int b = 10; このように変換されて

右辺から左辺への値の代入が できることとなります。

1つの書き方と思って覚えておきましょう。

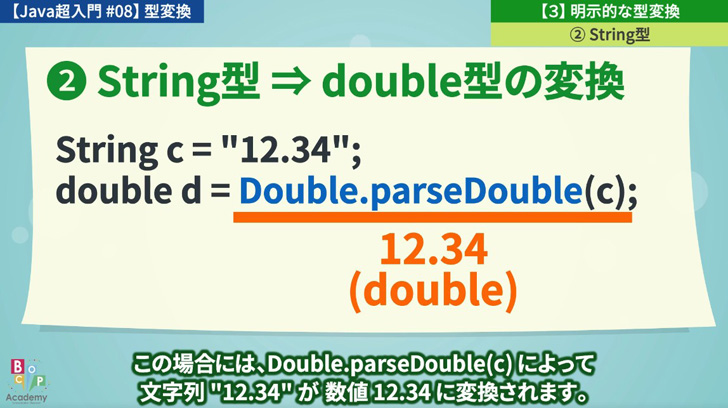

❷String型⇒double型の変換

次に、String型をdouble型に変換する方法です。

こちらもJavaの機能を使用します。

double d = Double.parseDouble(c);

この場合には、Double.parseDouble(c) によって

文字列 “12.34” が 数値 12.34 に変換されます。

double d = 12.34; このように変換されて、右辺・左辺ともに

double型となり 右辺の値が左辺に代入される事となります。

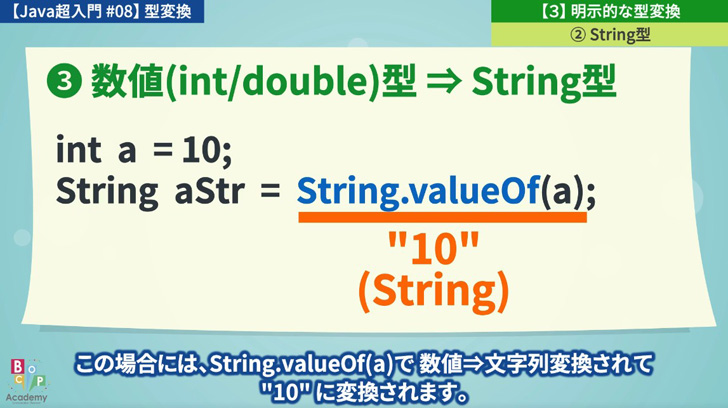

❸数値(int/double)型⇒String型

最後は数値データをString型に変換する場合です。

String aStr = String.valueOf(a);

この場合には、String.valueOf(a)で 数値⇒文字列変換されて

“10” に変換されます。

従って String aStr = “10”; となり

右辺が左辺に代入される事となります。

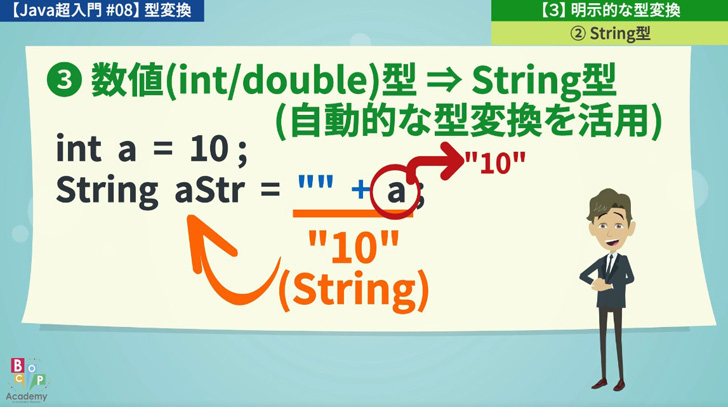

また、他の簡単な方法もあります。

String aStr = “” + a;

自動的な型変換を利用して、このように書く方法です。

この場合には + の左辺が文字列(長さが0の文字列)で

右辺はint型変数で、値は 10 です。

この場合には + は連結演算子となりますね。

そして、String型 以外は自動的に String型 に変換されます。

従って、 String aStr = “” + “10”; となって

String aStr = “10”; となり、左辺に代入されることとなります。

String型と 数値(int/double)型の変換について

まとめると、このようになります。

Integer.parseInt(String型変数)

Double.parseDouble(String型変数)

String.valueOf(数値型変数)

または

“” + 数値型変数

という方法で変換します。

しっかり、ノートしておきました。

実際にプログラミングしながら、習得していきます。

【4】入出力・エスケープ

プログラミングを していく上での

知っておきたいことを 2つ お話していきます。

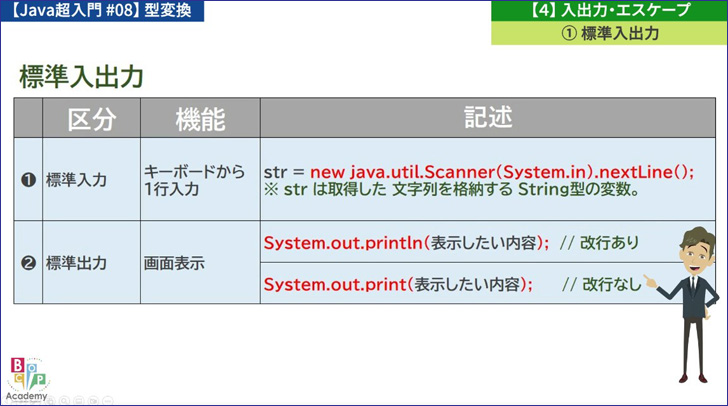

①標準入出力

✅ 標準出力:画面表示

Javaの標準入出力は

キーボードからの入力を標準入力として

画面表示を標準出力として扱います。

ここでは、基本的なJava機能の使い方を お伝えしていきます。

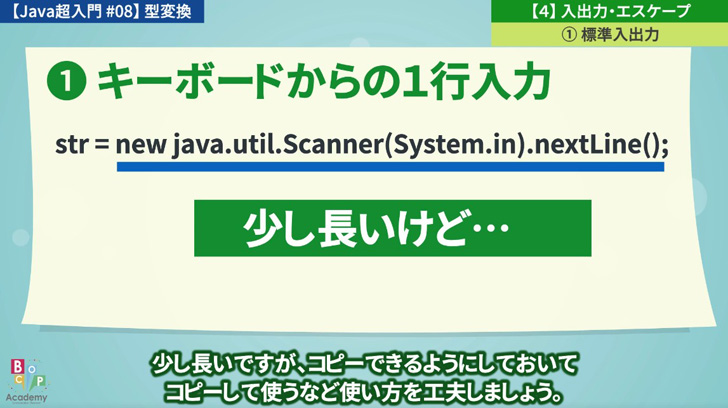

❶ キーボードからの1行入力

String型変数の str に キーボードから入力した1行を

代入する場合には、このように書きます。

右辺の書き方には、それぞれ意味がありますが

少し学習が進んだところで 説明していきますね。

今のところ、これで入力した1行の文字列が受け取れる

と理解しておきましょう。

少し長いですが、コピーできるようにしておいて

コピーして使うなどして使っていきましょう。

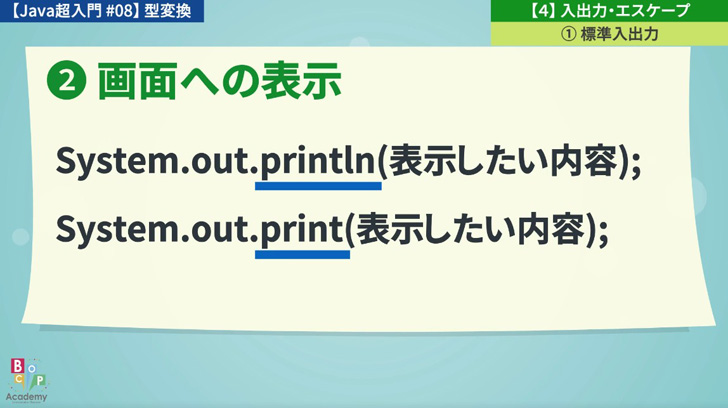

❷ 画面への表示

System.out.print(表示したい内容);

画面表示については、既に学んだ通り

System.out.println を使います。

System.out.print を使います。

まとめると、こうなります。

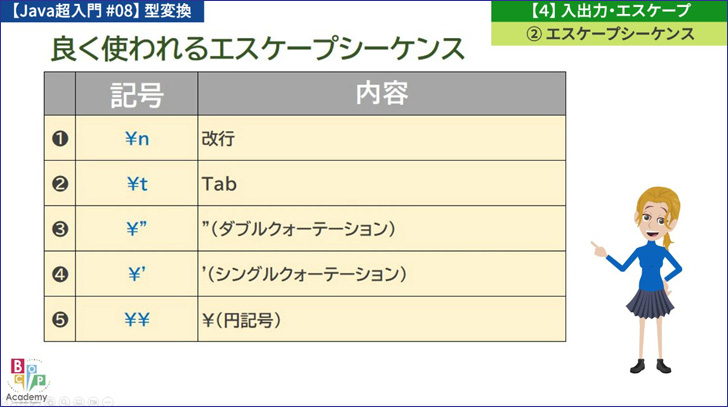

②エスケープシーケンス

記述する時に使用する。

✅ 改行やTabなどの特別な意味を

表す方法。

✅ \(円記号)を使って後の文字に

特別な意味を持たせる。

この、エスケープシーケンスは

改行などの制御文字の表現とともに

文字列リテラルの開始・終了を表す “(ダブルクォーテーション)を

文字列の中で表現する場合などにも 使用します。

良く使われる エスケープシーケンスは

このようなものがあります。

改行を表す \n

Tabを表す \t

“(ダブルクォーテーション) を表す \”

‘(シングルクォーテーション) を表す \’

\ 記号自体を表す \\

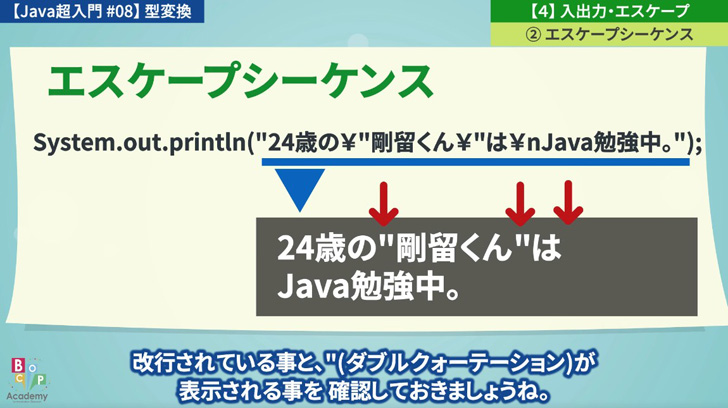

例えば、このように書いた場合…

画面に表示される内容は、このようになります。

Java勉強中。

改行されている事と、”(ダブルクォーテーション)が

表示される事を 確認しておきましょうね。

何だか、本格的な感じがしますね。

進化してきた感じがしています。

これからも、頑張りますっ!

【まとめ】

・左辺の型が大きい時のみ

右辺の型を自動的に型を変換してから代入。

(一時的に型変換する)

・型の大小関係

double > float > long > int

> short (char) > byte

② 演算時

❶ 基本データ型

・演算の時には、大きな型に揃えられる。

・優先順位と結合規則に従って

段階的に評価される毎に型が決まる。

❷ 文字列連結

・演算子 + は、左辺・右辺のどちらかが

String型の時には 文字列連結 となる。

・このとき、String型でないオペランドは

自動的に String型に変換される。

・明示的に型変換することを「キャスト」という。

・キャスト演算子 () を使用して

この丸括弧の中には変換したいデータ型を記述。

② String型

❶String型⇒int型の変換

・Integer.parseInt(String型の変数)

❷String型⇒double型の変換

・Double.parseDouble(String型の変数)

❸数値(int/double)型⇒String型

・String.valueOf

(数値型の変数)

❶ キーボードからの1行入力

str = new java.util.Scanner(System.in).nextLine();

※ str は取得した 文字列を格納する String型の変数。

❷ 画面への表示

・System.out.println(表示したい内容);

・System.out.print(表示したい内容);

② エスケープシーケンス

・\(円マーク)の後に定められた文字を記述する事で

制御文字などの特別な文字を表現する方法。

今回も、ご覧いただき、ありがとうございます。