今回は

というテーマでお送りします。

はじめてプログラミングを学ぶかたは

特にこの変数という概念が大切になります。

一緒に やっていきましょうね。

目次

【Youtube版】

Youtubeでもお伝えしていますので

是非チェックしてくださいね。

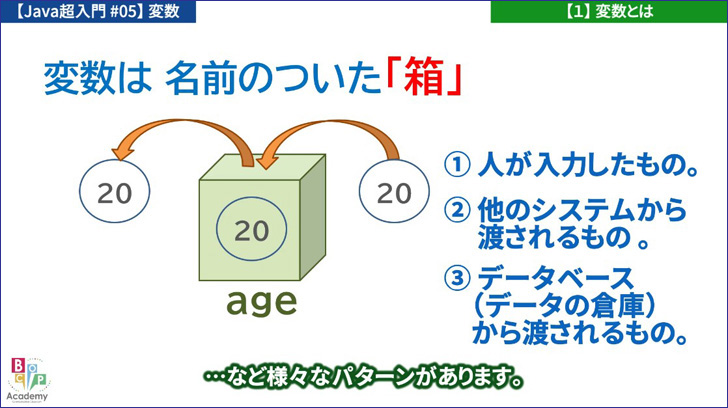

【1】変数とは

変数とは、データを格納するために

コンピュータ内部に準備する

「箱」のようなものです。

この例では

age(年齢)という名前の箱を準備します。

例えば、整数の 20 というデータを

箱の中に入れたり

格納した 20 というデータを

取り出して使う事ができます。

プログラミングでは

このようにデータを変数に入れて

処理をします。

この、変数を使うことによって

与えられたデータで、動作が変わる

プログラムを実現する事ができるのです。

② 他のシステムから渡されるもの

③ データベース(データの倉庫)から渡されるもの

など、様々なパターンがあります。

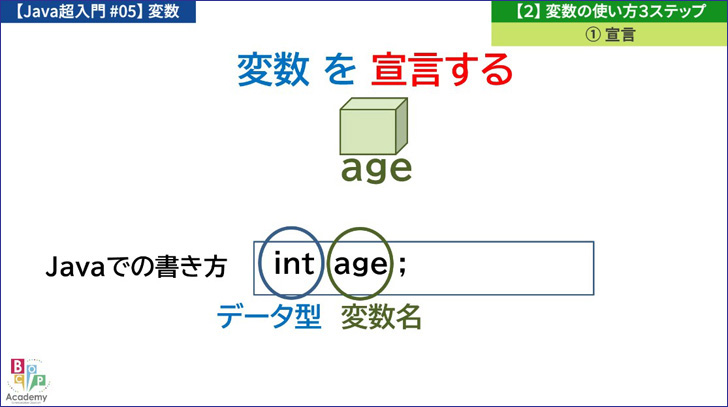

【2】変数の使い方3ステップ

①宣言

まず最初に「箱」を準備しますが、この事を

と言います。

そして、Javaでは

2つの要素を書く事になります。

1つが「データ型」

もう一つが「変数名」です。

データ型 というのは、この変数の

「 種類 」 や 「 大きさ 」 という意味です。

データ型については、#06 で解説しますが

この例の int は整数を表すデータ型です。

ここでは、まずは

ということ、押さえておいてくださいね。

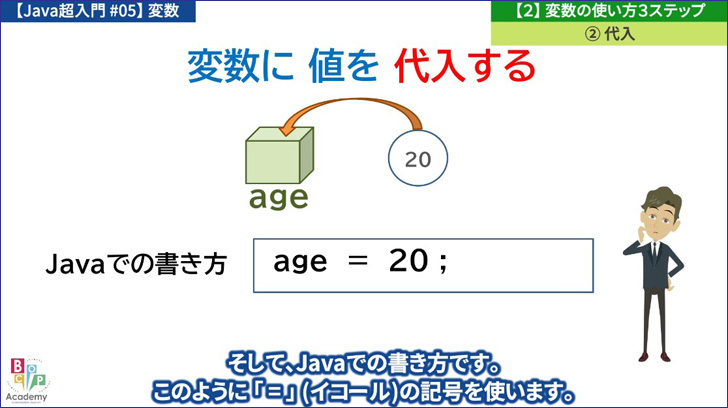

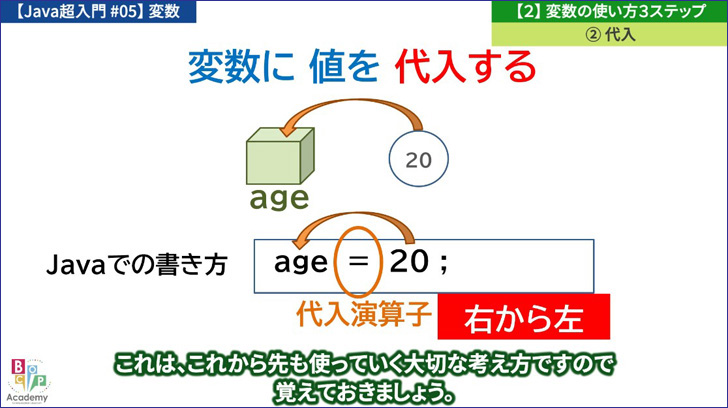

②代入

変数に データを入れることを

と言います。

代入という言葉も 多く出てきますので

覚えておきましょうね。

そして、Javaでの書き方です。

このように

「 = 」 (イコール)の記号を使います。

「 = 」 という記号を見ると

左辺と右辺が 「 等しい 」 という意味を

想像するかたも多いと思いますが

この場合には

「等しい」と言う意味はありません。

では、どういう意味かというと…

このイコールは

というもので、「 右辺 」の値を「 左辺 」に

『 代入する 』という意味です。

「右から左」と

イメージを掴んでおきましょう。

これは、これから先も使っていく

大切な考え方ですので、覚えておきましょう。

ノートに絵を書いて、イメージで 覚えておきます。

バッチリです!

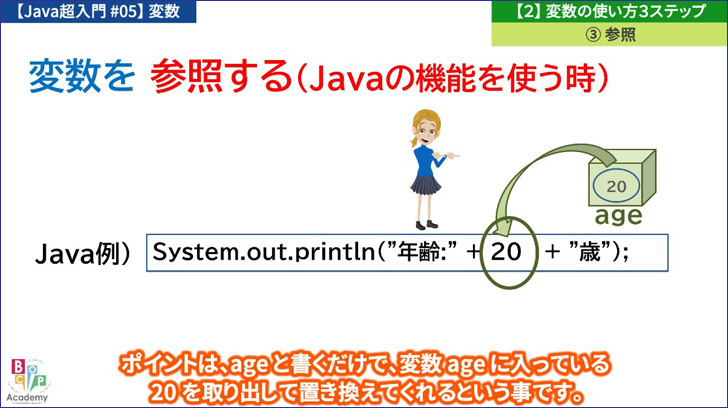

③参照

変数に データが入っている状態で

そのデータを取り出して 使うことを

といいます。

ここでは、どんな場面があるか

3つのパターンを 見ていきましょう。

❶ Java機能を呼び出す時

この例は、System.out.println の中で

参照する場合です。

文字列の “年齢:” + age + “歳” ですが

この age と書いてある部分は

で、変数 age に格納されているデータ 20 を

使うという意味です。

すると、この age が 20 に置き換わります。

そして、次に この + の記号ですが…

これは 連結演算子 というもので

+ の右辺または左辺に、文字列がある場合に

2つを連結します。

そして、この + は

左から順に連結していきます。

ですので、まず “年齢:” と 20 を連結して

“年齢:20” + “歳” となって

その次に、”年齢:20歳” という

文字列が出来上がります。

結果的に

画面には このように表示されます。

ポイントは、age と書くだけで

変数 age に入っている 20 を取り出して

置き換えてくれるという事です。

ここも

このイメージで 掴んでおきましょうね。

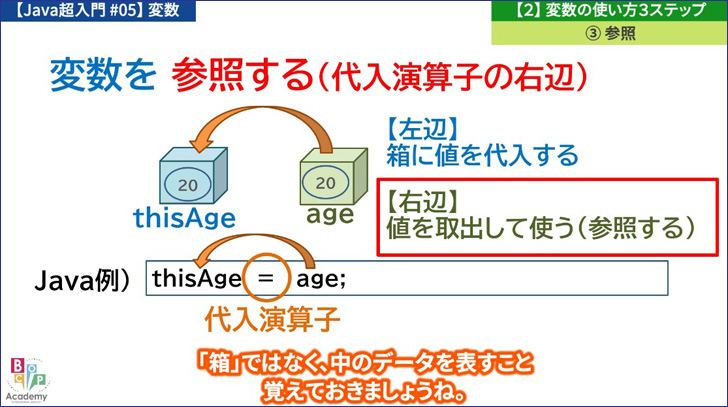

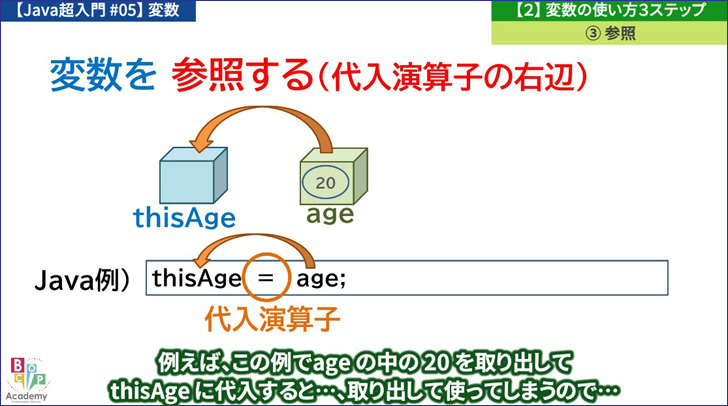

❷ 代入演算子の右辺(他の変数に代入する)

次は、変数の中のデータを

他の変数に代入する場合です。

例えば、age の中のデータを

thisAge という別の変数に

代入する場合を考えましょう。

代入ですので

代入演算子「=」を使います。

左辺に変数名を書いた場合には

「箱」に値を代入するという意味で

「箱」を主体に考えますが

右辺に変数名を書いた場合は

「 参照する 」 こととなります。

つまり、中のデータを

取り出して使用するのです。

「箱」ではなく、中のデータを表すこと

覚えておきましょうね。

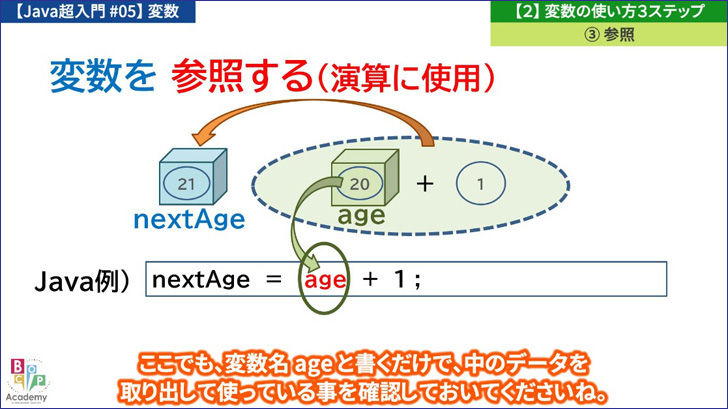

❸ 演算

3つ目は、変数の中のデータを

演算に使用する場合です。

例えば、age 中のデータに 1 を足して

nextAge という変数に代入する場合を

考えてみましょう。

Javaの場合には、こう書きます。

ここでも、変数 age の中のデータを

使うという意味ですので

この age が 20 に置き換わります。

そして、+ の記号です。

これは、左辺も右辺も数値です。

この場合には

どちらかが文字列の場合には

連結演算子でしたが…

両方とも数値の場合には 算術演算子の

加算(足し算)の意味になります。

ですので、ここは 21 になります。

そして、代入演算子によって、この 21 が

nextAge に 代入されることになります。

ここでも、変数名 age と書くだけで

中のデータを取り出して使っている事を

確認しておいてくださいね。

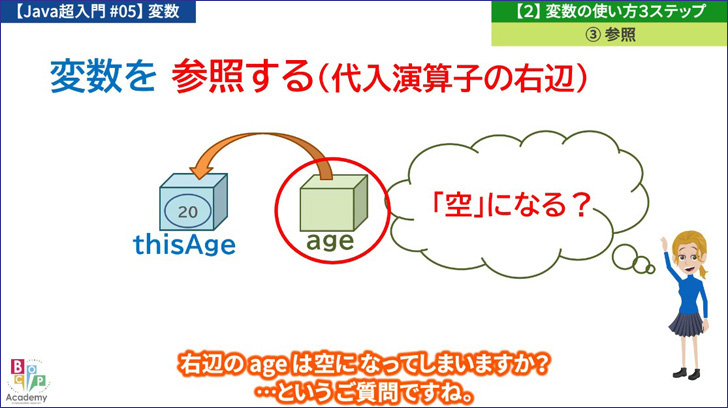

代入演算子の「右辺」で使う場合に

変数に格納されてあるデータを

取り出して「左辺」の変数に代入しますが…

この時、右辺の変数は

『 空 』 になってしまうのですか?

例えば、この例で

age の中の 20 を取り出して

thisAge に代入すると…

取り出して使ってしまうので…

右辺の age は空に なってしまいますか?

…という ご質問ですね。

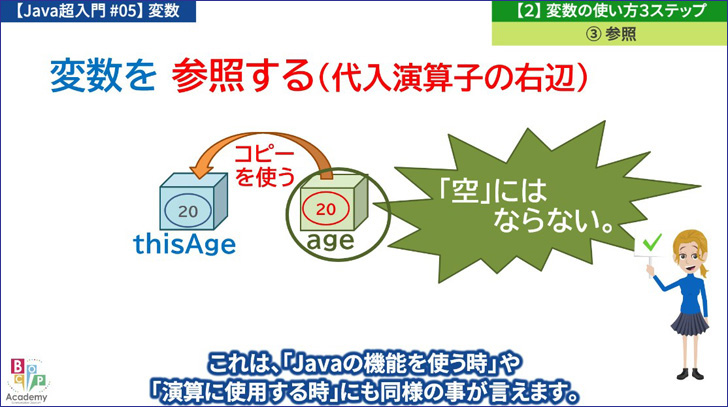

この場合、コピーして使うため

元の age の中はそのまま 20 が残っています。

つまり、空になりません。

これは、「Javaの機能を使う時」や

「演算に使用する時」にも同様の事が言えます。

変数を参照した後も

その変数には 元の値が残っています。

ここも1つのポイントになりますね。

【3】変数を使う時のポイント

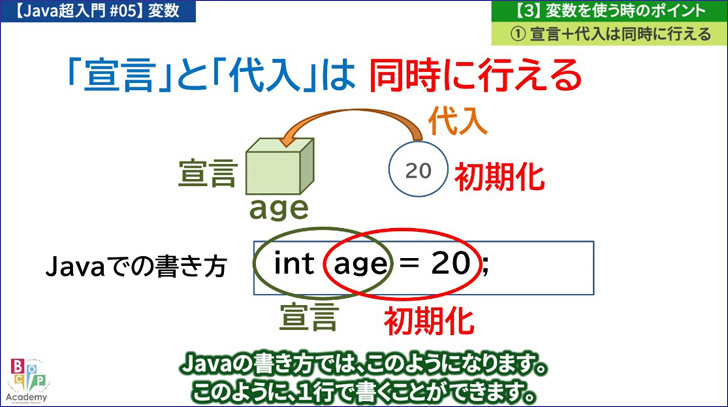

①宣言+代入は同時に行える。(初期化)

これは、前のコーナーでお話した

は、同時に行えるという事です。

宣言して代入する という事ができます。

これを「初期化する」といいます。

Javaの書き方では、このようになります。

宣言をして、初期化します。

このように、1行で書くことができます。

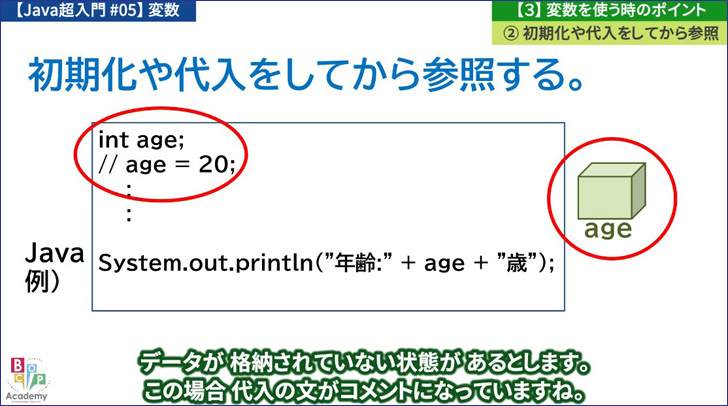

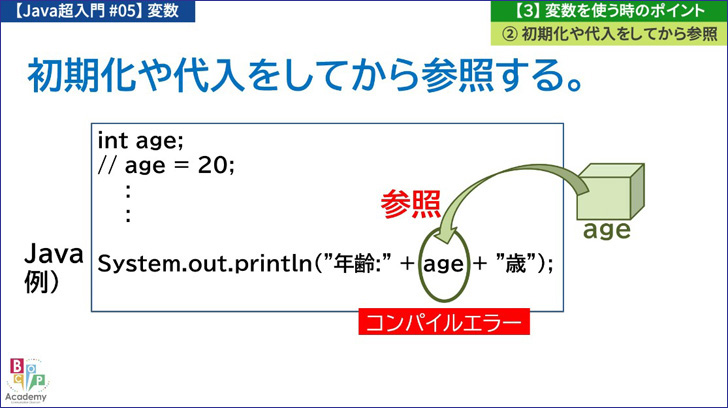

②初期化や代入をしてから参照する。

変数は、初期化 や 代入 を行って

データが格納されている状態で 参照します。

データが 格納されていない状態が

あるとします。

この場合 代入の文がコメントに

なっていますね。

この状態でで参照しようとすると…

コンパイル時にエラーとなります。

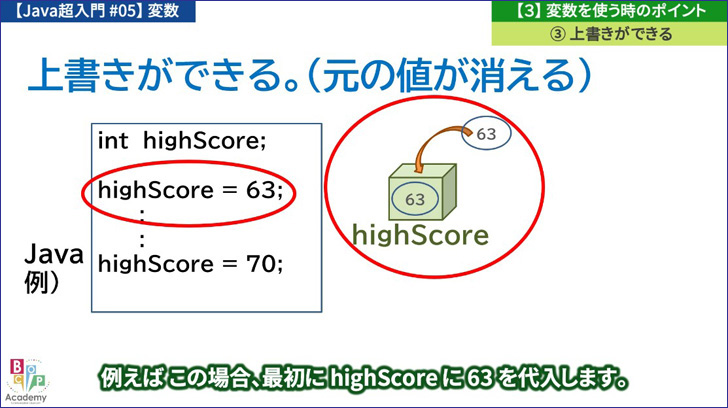

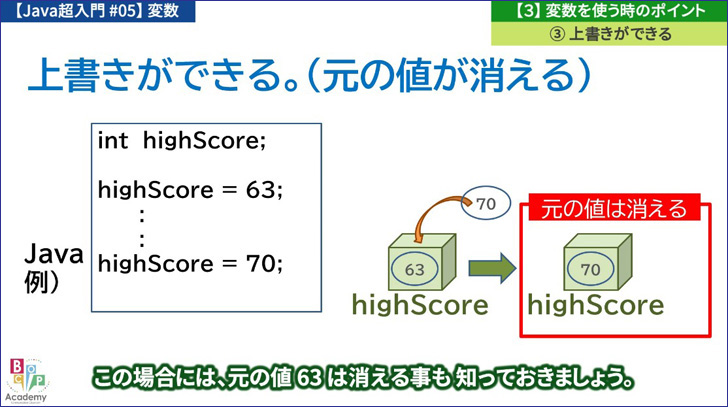

③上書きができる。(元の値が消える)

変数は上書きができます。

例えば この場合

最初に highScore に 63 を代入します。

そして、何か処理をした後 highScore に

70 を代入する事が可能です。

この場合には、元の値 63 は

消える事も 知っておきましょう。

【4】定数

変数は 上書きできる事を学びましたが

値が変わらない場合には

を使います。

Javaでは、変数宣言の前に

値が変わらない という意味の

をつけて表します。

そして、定数は 初期化した後には

値を変更することができません。

再代入しようとすると

コンパイルエラーが出ます。

という事で、値が変わらない場合には

final 修飾子をつけて 定数として扱いましょう。

【5】識別子

変数や定数、それから前回 学んだ クラスは

それぞれ名前をつけて使うことになります。

これらの名前として使う文字列の並びのことを

識別子(identifier)といいます。

①Java識別子のルール

識別子をつけるルールを知っておきましょう。

❷ 1文字目は数字は使えない。

❸ 大文字と小文字は区別される。

❹ 予約語(keywords)は使えない。

予約語とは、予め意味をもった文字列として

決められている語のことです。

今まで学んだ中でも

class や int 、 final などありますね。

メインメソッドで出てきた

public や static や void も 予約語です。

全部で 50個 ほどありますが

これらは 新たに識別子として

命名することができません。

ただ、最初から全部覚えなければと

思わなくて大丈夫です。

学習していく上で出てきますので

今のところは、そういうものがあるんだ…

という感じて捉えておいてください。

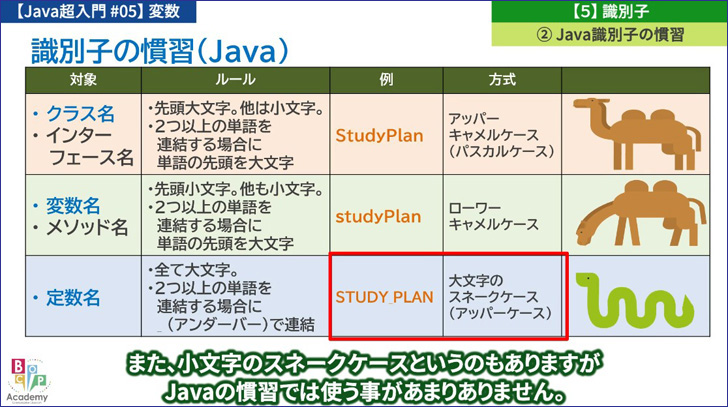

②Java識別子の慣習

識別子の Javaの慣習を見ていきましょう。

Javaで定められている事ではありませんが

Javaでプログラムを書く人の

多くが実践している事です。

➊ クラス・インターフェース

まず、クラス名やインターフェース名です。

まだインターフェースは学んでいませんが

出てきた時にはクラス名ど同様と思って

名前をつけましょう。

ルールとしては、先頭を大文字にします。

それ以外は小文字。

そして、2つ以上の単語を連結する場合に

単語の先頭を大文字にします。

例えば、StudyPlan。この場合には

最初の S が大文字でPlan の Pが大文字です。

このような方式を

「パスカルケース」

と言います。

何となく 大文字が「ラクダ」の

コブのように見えますよね。

そして先頭が大文字なので

アッパーキャメルケースと言います。

また「パスカル」という言語で

使われていた事もあり

パスカルケース と呼ばれることもあります。

❷ 変数・メソッド

次です、今回 学んでいる変数や

後に学ぶメソッドについてです。

先頭は小文字です。他も小文字です。

そして、2つ以上の単語を 連結する

場合には単語の先頭を大文字にします。

例えば、studyPlan。この場合には

最初の s は小文字で Plan の Pが大文字です。

このような方式を

と言います。

大文字が「ラクダ」のコブで

先頭が小文字なので

ローワーキャメルケースです。

❸ 定数

定数名です。こちらは、全て大文字です。

そして、2つ以上の単語を連結する場合には

‘_'(アンダーバー)を使います。

例えば、STUDY PLAN のように、全て大文字で

単語の連結にアンダーバーを使います。

方式は、大文字のスネークケース

または アッパーケースです。

何となく アンダーバーが「蛇」の

ようですものね。

● 小文字のスネークケース

また、小文字のスネークケースというのも

ありますが Javaの慣習では

使う事があまりありません。

小文字のスネークケースは

標準で使われている言語もあったり

データベース用の言語では

主に使われていたりします。

動物になっていることとっても面白いですね。

キャメルケース、スネークケース

どちらも覚えました。

「クラス名」なのか「変数名」なのか

「定数名」なのか名前を見ただけで

分かりますもんね。

この慣習に従って、識別子を書いていきます。

【まとめ】

【Java超入門 #05】変数

・ 変数を使えば、与えられたデータで動作が

変わるプログラムを実現できる。

② 代入

③ 参照

② 初期化や代入をしてから参照する。

③ 上書きができる。(元の値が消える)

・ 変数宣言の前に final 修飾子をつける。

・ 定数は 初期化した後に値を変更できない。

名前として使う文字列を識別子という。

・ クラス名はアッパーキャメルケース。

・ 変数名はローワーキャメルケース。

・ 定数名は大文字のスネークケース。

今回も、ご覧いただき、ありがとうございます。