今回は

というテーマでお送りします。

前回は、Javaプログラムを動かしてみました。

そして今度は、プログラムの中身を見ていきましょう。

ソースプログラムの全体像を解説していきますね。

目次

【Youtube版】

Youtubeでもお伝えしていますので

是非チェックしてくださいね。

【1】ソースコードの基本ルール

① 使用する文字

プログラムを書く時に使用する文字は

半角英数字を使っていきます。

全角文字(日本語)は

プログラムで使うことはできません。

ただし このような場合には

全角文字を使うことができます。

❷ コメント

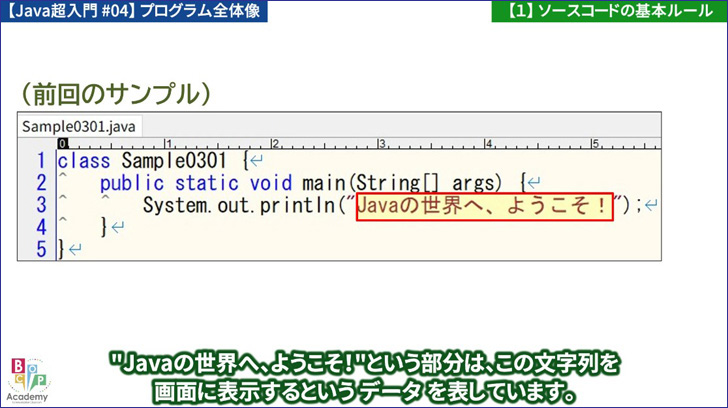

❶ データ(文字列)の表現 については

サンプルを 見てみましょう。

“Javaの世界へ、ようこそ!”という部分は

この文字列を画面に表示するという

データ を表しています。

このような場合には

全角文字(日本語)を使うことができます。

また ❷ コメントは

プログラムの中に注釈を書く部分です。

これは 次のコーナーの

の中で解説していきますが

この注釈を書く時にも日本語が使えます。

また 文字として

も使えます。

ただし これらは、プログラムの内容には

影響を与えません。

という事で、ここで重要なのは

という部分です。

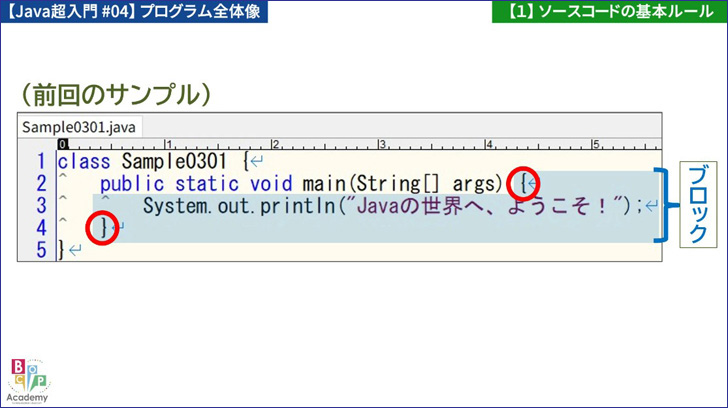

② ブロック

プログラムの中で

「ひとかたまり」を表す時には

で囲んで表現します。

そして、この「ひとかたまり」を

と言います。

サンプルプログラムを

見てみましょう。

ブロックが使われています。

このように

{ }(中括弧・波括弧)を使用する

こと、覚えておきましょう。

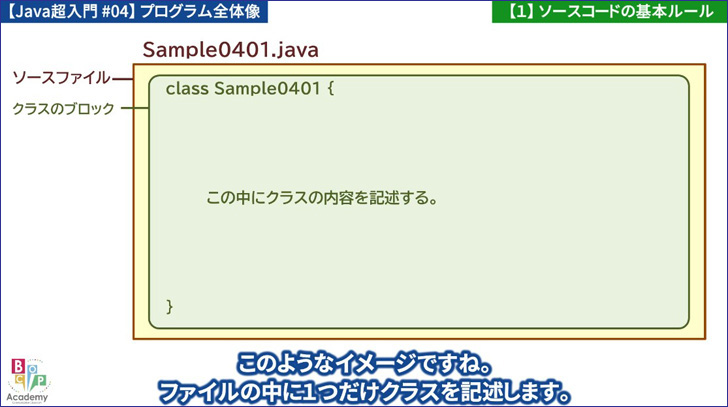

③ ファイルとクラス

Javaのプログラムは

クラスの単位で組み立てていきます。

クラス の書き方は

java にクラスの始まりを知らせるキーワード

を書いて、その後に クラス名 を書きます。

そして、その後にブロックを書きます。

この ブロックの中身が クラスを示します。

(クラスを示す)

}

クラス名の先頭は大文字にして

2つの単語を繋げる時には

2つ目の単語の先頭も大文字にします。

例えば、勉強の計画のクラスなら

StudyPlan のように先頭の「S」と

Plan の「P」を大文字にします。

また、クラスとファイルの関係として

通常は1ファイルに1クラスを書きます。

そして、クラス名に

という拡張子をつけてファイル名にします。

このようなイメージですね。

ファイルの中に1つだけクラスを記述します。

この例の場合のクラス名は Sample0401 。

ソースファイル名は Sample0401.java 。

とても 基本的なことですが

大切なことですので 覚えておきましょう。

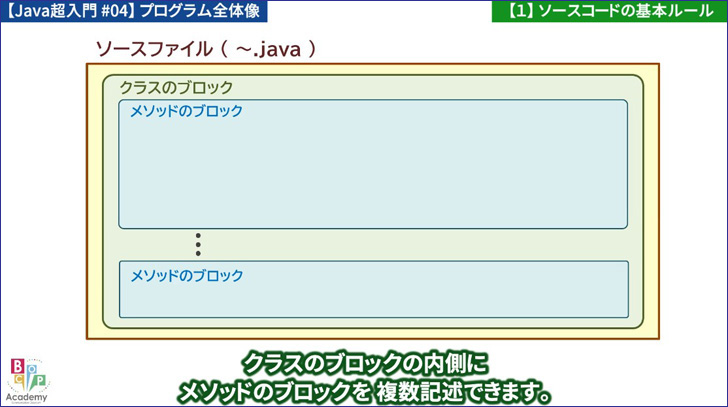

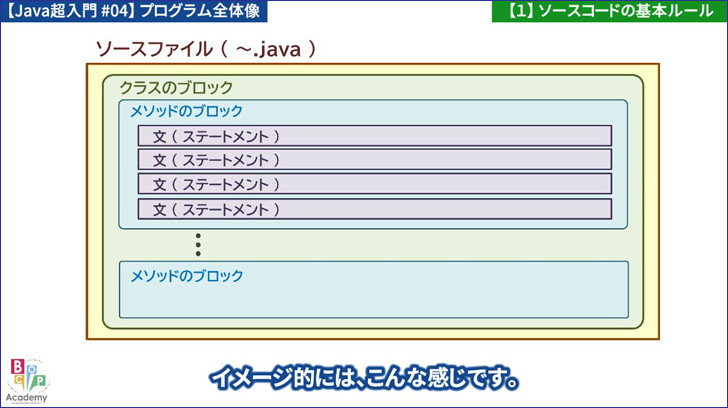

④ メソッド

メソッドは「処理の集まり」を表すものです。

必ずクラスのブロックの内側に記述します。

(外側には記述できません)

1つのクラスの中に

メソッドは複数 記述する事ができます。

イメージ的には、こんな感じです。

クラスのブロックの内側に

メソッドのブロックを複数記述できます。

このイメージを押さえておきましょうね。

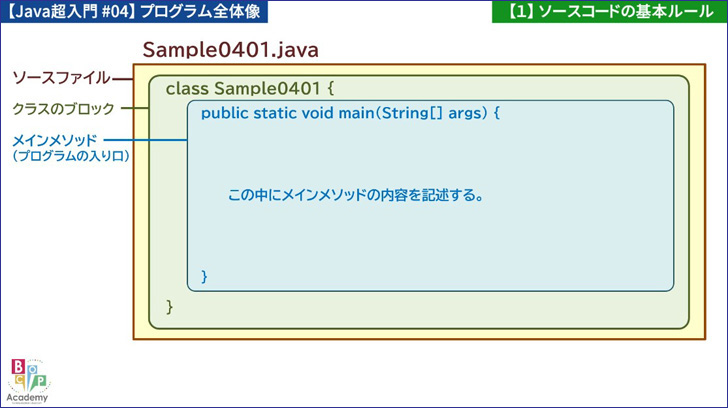

⑤ メインメソッド

も、メソッド(処理の集まり)ですが

特別な意味があります。

それは

という事です。

JVMは、指定されたクラスの中から

メインメソッドを探して 実行します。

書き方は、前回 説明した通りの書き方です。

(メインメソッドの内容)

}

public static void から始まります。

これらは、それぞれ意味がありますが

今のところは この書き方をすると

メインメソッドになると理解しましょう。

見ながら書ければ大丈夫ですし

一度 書いたプログラムを

コピーして使うなども OK です。

イメージ的には、こんな感じです。

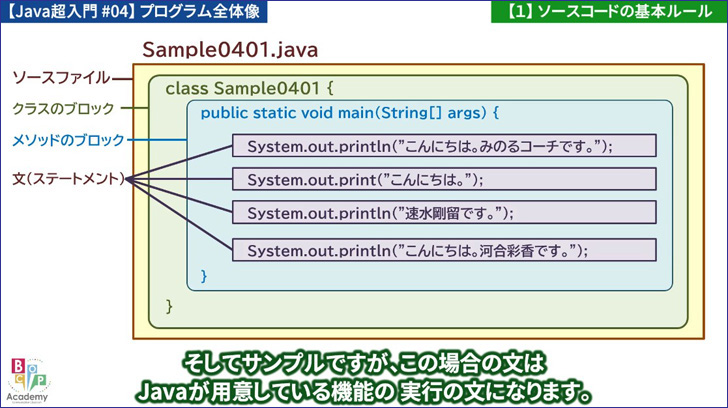

⑥ 文(ステートメント)

メソッドの中には

文 (ステートメント)を書いていきます。

文(ステートメント)は

このような内容を記述することになります。

❷演算

❸Javaが用意している機能の実行

●この❶~❸の組み合わせ

今のところは、そういうものがあると

思っていただくと良いと思います。

そして大切なのは

;(セミコロン) を書く

区切りとして ; (セミコロン)を書く事

覚えておきましょう。

イメージ的には、こんな感じです。

そしてサンプルですが

この場合の文はJavaが用意している機能の

実行の文になります。

そして 全体的に「マトリョーシカ」みたいな構成なんですね。

まずは、ステートメントの終わりにセミコロンをつける事を忘れないようにします。

【2】わかりやすくするために

ソースコードは

プロジェクトチームで 開発する時には

他の人にも分かりやすくコーディングする

必要があります。

また、自分が後で見返した時にも

わかりやすくしておいて

プログラム修正なども

しやすくする事が望まれます。

ここでは

分かりやすくするためのポイント

を3つお伝えしていきますね。

① コメント

プログラムには

注釈を記入することができます。

この注釈のことを

と言います。

コメントの書き方には2つの方法があります。

❶ /* から */ までをコメントとする

この書き方では、複数行に渡って

コメントを書くことができます。

まとまったコメントを書く時に向いています。

❷ // から行末までをコメントとする

これは1行だけのコメントですので

短くコメントを書きたいときに向いていますね。

どちらの記述もOKですが

あくまで プログラムを 見やすく

分かりやすいものにするために書きましょう。

② 改行

主に、このようなポイントで

改行を行いましょう。

❷ステートメントの終了

※その他、見やすさを考慮して

適度に改行する

Javaのプログラムは

改行が無いプログラムも書けてしまいます。

しかし、そのようなプログラムを書くと

後から見た時に

とても分かりにくいものになってしまいます。

ですので、常に見やすさを考慮して

適度に改行する習慣をつけていきましょう。

③ インデント

行の先頭は字下げを行います。

基本的にはブロック毎に字下げを行います。

その他、見やすさを考慮して

字下げを行う場合もあります。

これを行わないと、非常に読みにくい

プログラムになってしまいます。

常に、わかりやすさを意識して

字下げを行うようにしましょう。

プロジェクトチームで開発する時には

字下げについて規則がある場合が多いものです。

その規則に従いましょう。

Tabキーで字下げを行う場合や

半角スペース 2 文字の場合

4 文字の場合などあります。

誰が見ても、分かりやすい・見やすいプログラムを書くことを心がけます。

それと、コメントを書くと 処理の内容を 再確認できるから間違いを減らす効果も ありそうに思いました。

確かに、自分が後で見た時にも 分かりやすいのがいいですもんね。

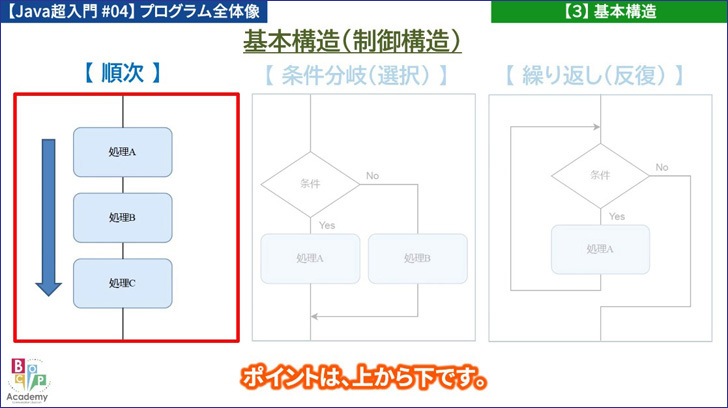

【3】基本構造

次に基本構造について見ていきましょう。

プログラムの処理の流れは

基本的な3つの構造で表すことができます。

その3つは…

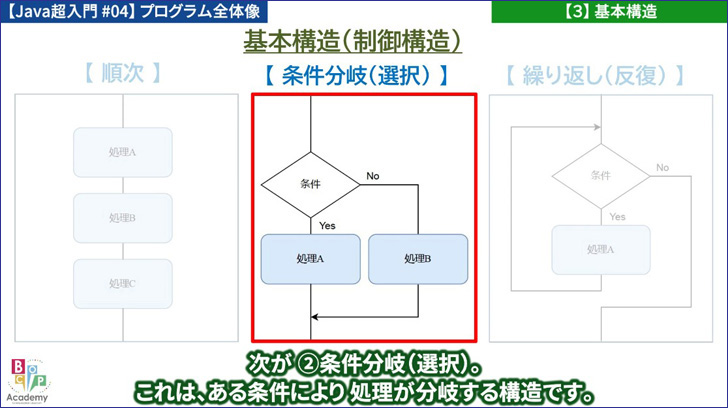

② 条件分岐(選択)

③ 繰り返し(反復)

の3つです。

プログラムの処理を この3つで表現すると

プログラムの構造が明確になり

非常に分かりやすくなります。

といいます。

どのような処理の流れか、見ていきましょう。

① 順次

これは、上から下へ順に処理することです。

ポイントは、上から下です。

この例の場合には

処理A⇒処理B⇒処理C の順になります。

② 条件分岐

これは、ある条件により

処理が分岐する構造です。

この例の場合には

処理A か 処理B のどちらかを実行します。

例えば、年齢を表す条件を見て

20歳以上なら入場料金 2,000円

そうでなければ 1,300円

…というような処理を行う場合です。

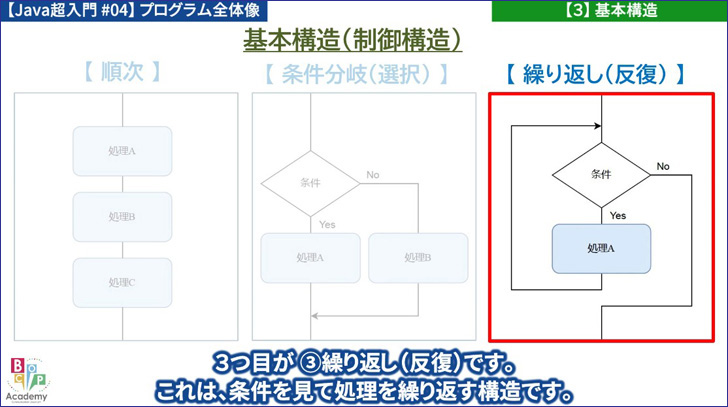

③繰り返し

これは、条件を見て処理を繰り返す構造です。

例えば、1から10までの数字を

足し算する場合

数字の1から処理していき

10まで処理を行って

10を超えたら 繰り返し処理を抜ける

といった処理があります。

このように

① 順次・② 条件分岐・③ 繰り返し

の組み合わせでプログラムを構成する事を

と言います。

【まとめ】

【Java超入門 #04】プログラム全体像

・半角英数字を使う。

・全角文字(日本語)が使える場合

❶ データ(文字列)の表現

❷ コメント

・改行、空白、Tabも使える。

(動作には影響を与えない)

② ブロック

・「ひとかたまり」を表す時には

{ }(中括弧・波括弧)で

囲んで表現する。

・「ひとかたまり」をブロックという。

③ ファイルとクラス

・Javaはクラス単位で組み立てる。

・書き方

class クラス名 {

ブロック

}

・クラス名の先頭は大文字で

2つの単語を繋げる時には

2つ目の単語の先頭も大文字。

例)StudyPlan

・ファイル と クラス は1対1対応。

・ファイル名は「クラス名.java」。

④ メソッド

・メソッドは「処理の集まり」。

・クラスのブロックの内側に記述。

・クラスの中に複数 記述できる。

⑤ メインメソッド

・メインメソッドは、プログラムの入り口。

・書き方

public static void main(String[] args) {

メインメソッドの中身

}

⑥ 文(ステートメント)

・メソッドの中には

文(ステートメント)を書く。

・文(ステートメント)の終わりは

; を書く。

・プログラムに注釈を記入できる。

・書き方は2つの方法

❶ /* から */ までをコメントとする

❷ // から行末までをコメントとする

② 改行

・主な改行のポイン ト

❶ブロックの開始・終了

❷ステートメントの終了

●その他、見やすさを考慮して

適度に改行する

③ インデント

・行の先頭の字下げ(インデント)を行う。

・基本的にはブロック毎に字下げ。

・その他、見やすさを考慮する。

・本コースでは、Tabキーを使用。

基本的な3つの構造で表せる。

① 順次

② 条件分岐(選択)

③ 繰り返し(反復)

今回も、ご覧いただき、ありがとうございます。